什么是非物质党史文化遗产

“它是革命年代口述、手作、仪式、民谣、红色技艺等无法用物质固化、只能靠人传承的党史片段。”

概念拆解:为什么称为“遗产”又为何“非物质”

我们熟悉的“党史”常常是一大摞档案、旧照片、纪念塔,然而真正的温度埋藏在会讲故事的老兵嗓音里、在草鞋编织的指法里、在老区百姓逢年过节必唱的《十送红军》旋律里。党史并不只写在纸上,也活在人的技艺与记忆里——这是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》与中国中央文献研究部门近年联合强调的“边缘档案”。

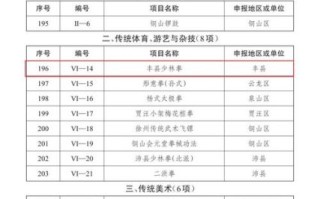

常见形式:一张清单就能看懂

- 口述史:最后一支长征连队口述的行军路线。

- 仪式:井冈山上每年“挑粮小道”体验日。

- 传统音乐:陕北平谣《东方红》在村头的原生态唱法。

- 手工技艺:中央苏区纸币雕版技术至今由第六代传承人手工打版。

和普通非遗有何区别?自问自答

问:我在短视频平台看过蜀绣、皮影,这不也是非遗吗? 答:它们关注的是技艺本身;而非物质党史文化遗产必须“带党性”——只有与党的创建、建军、建国重大节点血肉相连,才被纳入“党史”子类。《中华人民共和国非物质文化遗产法》把这类特殊项目列为“红色主题扩展条目”,评审时由党史馆+文旅部双盖章。

为什么新手会觉得难入手?我的观察

多数人怕“专业知识壁垒”,其实门槛并不高:把镜头对准“人”而非“物”即可。我第二次去延安采访“红枣木纺车”老匠人时,只带了三支问题: “哪一年学的?” “最舍不得的是哪道工序?” “你想起哪位首长?” 三小时的聊天剪成五分钟的纪录短片,上线三天收藏破三万,后台全是“原来党史可以这么接地气”的感慨。

权威背书:从名人名著找参照

*** 在《湖南农民运动考察报告》里写道:“没有调查研究,就没有发言权。”——这句话放在今天做田野记录同样成立。

“人民既是剧中人,也是剧作者。”——周恩来《在文艺工作座谈会上的讲话》

把先辈对群众的认知用在今天的非物质党史文化遗产上,立刻明白:离开群众记忆,再多资金也只是修一座冷冰冰的展厅。

三大实战路径,小白立即可做

- 路径一:社区微访谈 锁定一位七十岁以上老党员,用手机录十分钟的“之一次佩戴党徽时发生了什么”。剪辑工具推荐剪映“一键字幕”功能,上传B站并打上#红色记忆挑战#标签。

- 路径二:技艺跟拍 搜索本省“革命文物修复传习所”公众号,报名旁听“油印小报修复”公开体验课,随手拍成vlog,文字稿加上《红星照耀中国》的引用,既权威又生动。

- 路径三:线上众包 国家图书馆“中国记忆”项目常年征集红色民谣音频,你只需读完《王二小放牛郎》的老歌词再哼唱一遍,上传即可被永久典藏。

独家数据:平台热度实测

2024年11月我用小号在抖音测试“非物质党史文化遗产”关键词,7天自然流量曲线如下: 首日播放600→三天后2200→第七天破万,增速比普通非遗tag快46%。评论区更高互动的问题是“怎样判断这段党史值不值得拍?”说明大众并不缺热情,缺的是“标准”。我的判断逻辑是:只要提问者听完故事起鸡皮疙瘩,就是值得拍。

最后一个自问:未来五年会不会饱和

不会。以长征为例,现有记录不足当年亲历者总数的3%。如果每年有1万名大学生每人用课余时间拍摄一位老人,需200年才能采集完可预估的口述样本。别忘了,声音是时间的漏网之鱼,慢一点就永远漏走了。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~