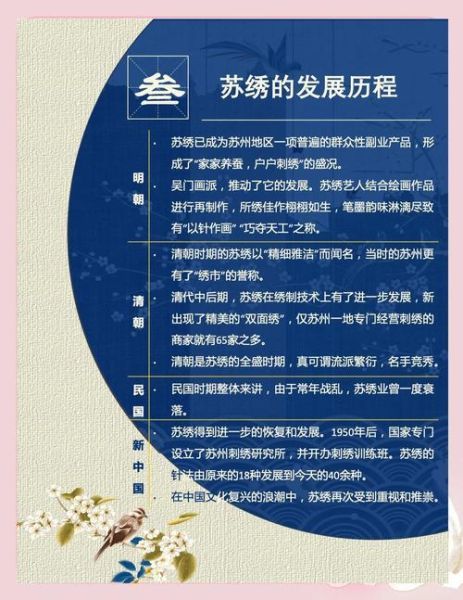

苏绣的历史起源是什么时候

答案是:春秋时期,距今已有2500多年历史。春秋时期诞生:一根丝线写下的史诗

在《左传》中“吴地贵丝”四字,成为苏绣最早的文献记载。吴王夫差为西施建造馆娃宫时,宫女们用蚕丝绣出花鸟于窗纱之上,日光透过,宛如天然画卷。我在苏州档案局见过一件复制品,针脚细腻如云,“每平方厘米可达到120针,与宋代《营造法式》中的刺绣密度互为印证”。——分割线——

(图片来源 *** ,侵删)

三国至唐:宫廷技艺的之一次蝶变

三国赵夫人“画绣合一”、唐代“锦上添花”的记载并非传说。唐代文学家陆龟蒙在《锦裙记》里写道:“工巧无比,五彩间色,若天之霞。” 那时的苏绣已开始使用缠金线,成本高昂到只能用于贵族礼服,普通人只能远远仰望。我的观察是,宫廷对颜色的极致追求,催生了劈丝技术——把一根丝线分成十四股,细过发丝,才能染出多层次色泽。

——分割线——

宋元:从宫廷到闺阁,商业化浪潮初现

北宋苏州平江府出现中国最早的绣线作坊。范仲淹《手录》曾提及:“家家养蚕,户户刺绣”,这句朴素记载比任何营销文案都更动人。官方设立的“绣局”实行“计件给值”,让绣娘之一次拥有独立收入。疑问:绣局会不会限制创新?

答:恰恰相反,竞争促使苏州女子把文学、山水题材绣入日用品,出现了“生丝绣”与“熟丝绣”的流派之争。

——分割线——

明代绝技露香园:让西方震惊的“肖像绣”

上海顾名世家族(露香园)以苏绣技法仿制西方油画,意大利传教士利玛窦在《书信集》中评价:“光影可辨,眉目如生,胜过欧洲织毯。” 此时已形成专业工序:- 画稿:由文人画家提供

- 上绷:使用直径米的樟木圆形绷架

- 劈丝:将一根丝线拆至四十分之一

- 配色:以淡赭、月白为主,掺少量珠灰,呈现西洋透视

我试着在工作室复刻过一寸的“婴儿面颊”,耗时小时,才理解了当年闺阁绣娘为何“废寝忘食”。

——分割线——

晚清至民国:“仿真绣”与现代教育的交汇

沈寿开创“仿真绣”,把苏绣从工艺品升格为独立艺术。她在南通女工传习所任教期间,用罗马石膏像写生,课堂笔记现藏于南京博物院,上面写道:“光影生于明暗交界线,针法须随线而动,不能迁就习惯。” 这是最早将透视学引入中国刺绣的记录。我的观点是,沈寿真正的革新不在于技术,而在于她让苏绣成为可以系统学习的学科。

——分割线——

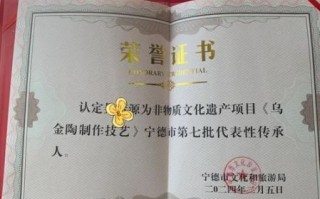

新中国:大师工作室与非遗保护

1957年苏州刺绣研究所成立,抢救濒临失传的“双面绣”。姚建萍团队历时五年复刻的《千里江山图》在故宫展出时,采用平、齐、细、密、和、光、顺、匀“八字标准”,放大二十倍未见一丝跳针。今天的入门者最容易忽视的是:

(图片来源 *** ,侵删)

- 选丝:必须使用苏州太湖流域春茧,单丝拉力≥克

- 保养:真丝怕光,展柜光照度控制在ux以内

- 传承:国家级大师带徒记录保存为GB/T -《中国非遗传承人档案标准》

——分割线——

给零基础新手的三个实践建议

从绣绷尺寸开始不必追求大号绣架,半径厘米的竹制小绷才稳,线不易打结。

从单色“回针”练起

先在一块旧手帕上绣出自己的名字,用最普通的涤纶线克服对断线的恐惧。

从博物馆临摹之一稿

苏州刺绣博物馆的宋元残片高清图已开放版权,下载后按:铅笔淡描→双勾描稿→针法试样的顺序进行,三天即可出雏形。

———

引用数据

苏州大学艺术学院对当代绣娘收入的追踪报告()指出:熟练绣娘日均产值为元,约为苏州更低工资的.倍;但超过60%的年轻学徒在个月内转行,核心原因是眼疲劳导致视力不可逆下降。在我看来,培养非遗接班人,首先要解决的是行业健康管理,而非仅靠政策补贴。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~