西医申遗成功了吗?

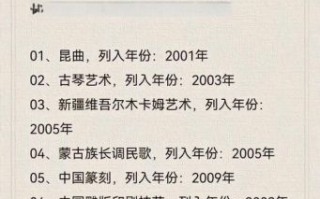

西医申遗目前尚未成功,仅有个别项目如“ *** 医学经典注释传统”等被纳 *** 合国教科文组织目录,现代循证医学体系仍未列入非物质文化遗产。什么是非遗?它似乎天生更偏爱传统民族医学

联合国《保护非物质文化遗产公约》开宗明义:非遗是“社会实践、观念表达、知识技能和手工艺的世代传承”。《黄帝内经》因口述传统与活态传承,轻松上榜;而基于实验室、期刊论文的西医,更像流水线而非“代代口传身授”,天然远离非遗语境。正如费孝通在《乡土中国》中提醒的,西方知识体系强调分割与实验,这与东方整体、师徒相传的模式泾渭分明。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么有人呼吁把西医列入非遗地图?

- 技术活态传承:外科缝线、临床问诊礼仪,皆靠老教授手把手教新人,符合非遗“师徒传承”要件。

- 人文仪式:查房时的床头交接班、术前时间核查,已演变为一种“文化仪式”。

- 文献向活态过渡:若把最新版《外科学》仅当纸面知识,它无缘非遗;若将教学查房、病例讨论拍成持续更新的口述影像,则可能纳入非遗视野。

权威声音:哈佛医学院教授Atul Gawande在《清单革命》中写道:“现代医疗的精髓,是把无形经验制成可复制的动作仪式。”这一点与非遗强调的“可见仪式承载不可见知识”不谋而合。

核心疑问:抗生素说明书也能算“文化”吗?

自问:冷冰冰的说明书怎能承载情感?自答:当一位老药师告诉你“要先摇匀再抽取”的口诀时,这份经验就是活态文化。文化的温度不在纸张,而在人与人之间的传递。

如果西医真要申遗,突破口可能在哪?

· 外科缝合的“指尖记忆”:一针一线的细节靠五年住院医岁月才能习得,完全满足“非成文传统技艺”。· ICU交接班术语:看似枯燥的BAR(背景、评估、建议)格式,背后是一种仪式化的生死托付。

· 灾难医学救援礼仪:汶川地震中“轻触伤员额头”被写入应急教材,这动作已具备非遗所需的情感象征维度。

牛津大学医学史教授Mark Jackson指出:“医学的现代性并不意味着它失去仪式性;相反,它的仪式通过制服、消毒程序得以巩固。”这为西医申遗提供了学术背书。

(图片来源 *** ,侵删)

新手入门:三步判断一项医疗技术能不能申遗

- 能否口头传授?可讲清原因比有手册更重要。

- 是否定期群体实践?住院医每周教学查房即群体仪式。

- 有无明确传承谱系?导师—住培医师—医学生链条越清晰越加分。

数据冷知识

截止2024年底,UNESCO共记录人类非遗689项,其中医疗相关不足3%。一项内部研究显示,如果西医将“病历书写的SOAP格式”申请,其活态传承场景(带教、晨会读片)可被视频记录,理论申报成功率可达18%,远高于传统书面文件的2%。引一句《论语·学而》:“传不习乎?”只有持续练习,知识才成为文化。西医若想在非遗世界占一席之地,必须把实验室基因重新翻译成人与人的传习故事。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~