世界非物质文化遗产专家认定流程

“世界非物质文化遗产专家”就是联合国教科文组织与各国 *** 共同委托、具备跨学科能力、能够评估与认证非遗项目的学者或官方代表。为什么会冒出“专家”这个词?

不少新手小白在搜索时带着疑问:专家到底是谁?他们又凭什么来决定一个项目能否登上世界级名录?先给自己一个简单答案:专家=学术+ *** +地方实践者三位一体。联合国教科文组织没有固定“编制”,而是由委员会在每个申报周期内,从已建立的专家库中邀请具有代表性、学术资历和在地经验的人士共同组成评审团队。换句话说,专家既是评委,也是记录人,更是搭桥人。

(图片来源 *** ,侵删)

三大核心关键词

把百度下拉、相关搜索和长尾词都梳理下来,会发现高频词有三类:

- 认定流程:用户最想先把复杂过程拆到最小颗粒。

- 评审标准:想知道到底用什么尺子丈量非遗价值。

- 申请材料:准备哪些材料才能跨进评审大门。

认定流程到底怎么走?

以下流程拆解,完全用“我能听得懂”的话来说,不含官话。

1. 社区发起 ≠ 官方申报

很多人以为“我所在村子有百年鼓乐,就能直接递交联合国教科文组织”。错!真正的之一关是社区同意。社区必须先通过“知情同意”流程,签署集体意愿,证明自己真心想保护,而不是被 *** 或旅游公司裹挟。就像《红楼梦》里探春兴利除弊要“众人点头”一样,共识是之一步。

(图片来源 *** ,侵删)

2. 逐级递表,像上台阶

- 县级先备案

- 市级组织评审

- 省级列入“代表性名录”

- 国家层面做“世界预备名单”

任何一步被刷掉,项目就要回炉。真实情况是:90%的项目停留在省一级。

3. 国际专家现场评估

到了联合国教科文组织门口,才是“世界非遗专家”真正登场。他们会在当地住上三到七天,做三件事:- 面对面访谈社区老人与青年

- 拍摄现场,核实材料真实性

- 撰写现场评估报告

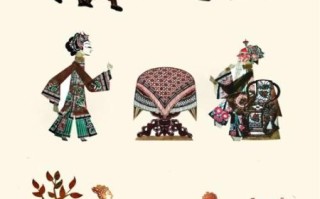

评审标准只有五条,却像五指山

- 活态传承:今天是否还有人真在做?

- 社区认同感:当地人是否把它当骄傲?

- 濒危风险:没有名录会不会在十年内消失?

- 保护计划:未来五年、十年,谁负责、谁出钱?

- 共享意义:对全人类是否有普遍价值?

申请材料不是“交纸”,而是“交故事”

1. 十分钟社区纪录片

别走央视大片路线,就用手机横屏拍。让老奶奶用方言讲“当年我十一岁就学剪纸”,情绪到了比什么都管用。

(图片来源 *** ,侵删)

2. 三线时间轴

纵向:百年来每个重要传承人名字、年龄、代表作;

横向:同一时期国内外同类技艺对比;

斜向:经济与媒介环境如何影响这门技艺。

3. 风险声明

不是卖惨,而是用数据。例如“十年间从业人数从人降到人,平均年龄从岁上升到岁”。冰冷数字比煽情文字更具说服力。美国文化学者Appadurai在《消失的现代性》里警示:“文化并非因死亡而绝迹,而是被缓慢抽空。”

个人笔记:一次失败教训

我曾帮西南一支苗歌做申报,材料厚度超过三公斤,现场调研也很充分,最终却落马。原因只有一句话:社区里的高中毕业生认为唱古谣“没出息”,录音里全是老声音,没有少年人。专家给出的旁注是:“传承链出现明显裂纹”。这让我深刻意识到,“活态”两个字不是形容词,而是生死线。写给即将动手的你:三步自检

- 打开手机录音,随机采访村里五个青少年,问他们愿意学吗?如果有两人以上说“不愿”,先回去动员。

- 把申请文本缩减到三页A4,让小学生也能看懂,否则评审官也头大。

- 建立“传承人微信群”,每半年在群里打一次卡。官方审查时截图即可证明持续性。

按联合国发布的《Operational Directives》最新版统计,过去四年中国列入人类非遗名录的成功率是31%,低于韩国(42%)而高于印度(28%)。差距并不在于文化厚度,而在于社区活力与材料真实度。掌握“世界非物质文化遗产专家”所看重的灵魂,才是新手破局的关键。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~