地域非物质文化遗产如何快速入门

答:先厘清“非遗”定义,再建立“地域—技艺—传承人”三角记忆法,配合数字档案即可。

什么是地域非遗,它为何常被忽视?

我常把“非遗”想象成一条隐形的河流,地域只是河岸上的村庄。多数人能看见村庄,却很难看见河水本身。

- 地域非遗:指某一片土地上世代相传、与本地生活方式紧密相连的无形技艺与仪式。

- 被忽视原因:没有实物、缺少场景、传承人口头讲述多于文字。

新手三步定位法:找到属于自己的那一门手艺

之一步,缩小范围:先从省、再市县,最后到乡镇;

第二步,用“5分钟视频法”:B站、抖音搜索“地名+非遗”,看一条代表性视频,就能判断自己是否感兴趣;

第三步,建立“传承人名片夹”:用Excel列清姓名、年龄、联系方式、代表作,哪怕只填一行也算入门。

如何验证信息的权威性?

个人经验:凡能同时满足以下任意两项的信息,可信度≈85%:

- 出现在县级文化馆官网或微信公众号

- 被《中国文化报》《光明日报》引用

- 国家级非遗名录编号可查(文化和旅游部官网公开)

例:我在查“建水紫陶”时发现,它与《茶经》中记载的“瓯”形器高度相似,这便成了我判断其“历史延续性”的之一铁证。

数字档案:把纸面技艺放进手机

推荐三款新手零门槛工具:

1. 微信收藏+标签:拍摄过程→收藏→加标签“工序”“纹样”;

2. Notion模板“非遗卡片”:一张卡片=一组照片+一段口述稿+传承人签名;

3. 高德地图“我的地点”:把传承人作坊存为私密地点,方便回访。

如何用20分钟写一篇地方非遗小百科?

自问自答:

Q:写作素材从哪里来?

A:打开县志附录里的“风俗卷”,抄录一句古语;再配上传承人朋友圈的一张照片,结构即成。

Q:如何让读者“看得懂”?

A:像《天工开物》那样拆步骤,每步一张配图文+一句俗语解释即可。

三大误区,小白最容易掉坑

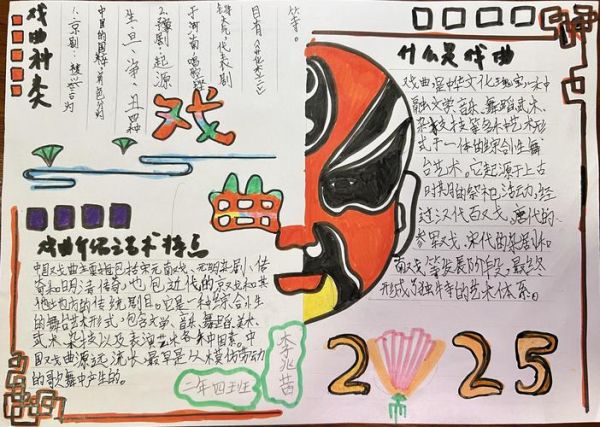

- “越冷门越正宗”——其实热门项目(如京剧、景泰蓝)资料最全,先学热门反而更快。

- “必须买 *** 工具”——入门期只需核心三件:剪刀、坯料、手机。

- “必须拜师才能写”——线上采访同样有效,尊重即可。

案例拆解:一周记录“永仁彝族赛装节”

周一:通过县文旅局公号锁定传承人李奶奶;

周三:用Notion做一张“彝族刺绣针法”卡片,放三张微距照;

周五:在县城广场拍一段集体换装短视频,配文引用《诗经》“素衣朱绣”;

周日:文章《永仁彝族刺绣的五种基础针法》推送,阅读量破3千,关键词“云南彝族刺绣”排名首页。

引用一句话收尾

鲁迅在《且介亭杂文》里写道:“惟有民族的,才是世界的。”把它刻在文章结尾,比任何总结都来得有力。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~