量子计算机是怎么加速运算的

量子叠加态并行计算带来指数级提速小白视角:量子计算机到底快在哪?

把经典bit比作一只只能朝上或朝下的硬币,量子比特qubit就像一枚旋转中的硬币,在被测量之前,它同时呈现了正反面两种状态。十枚经典硬币一次只能呈现一个十位二进制数,十枚旋转硬币却可以叠加表示2^10共1024种可能。当我们把硬币换成几千甚至上亿个qubit,就能一次性把巨量可能路径铺在“计算桌面”上。这就是量子计算机加速的之一个秘密:通过量子叠加获得天然的并行性。

(图片来源 *** ,侵删)

核心加速技术一:叠加与纠缠双引擎

- 叠加(superposition):每个qubit用|0⟩和|1⟩的线性组合表示,n个qubit就能存储2^n组系数。

- 纠缠(entanglement):两个qubit纠缠后,它们的概率分布不再是独立相乘,而是出现关联峰值。用爱因斯坦的话说——“幽灵般的超距作用”——一旦测量了其中一个,另一个状态瞬时确定,大幅缩小搜索空间。

- 干涉(interference):最终输出前,把错误的概率波“抵消”,把正确的波“叠加”。这一步相当于在众多路径中开“精准绿灯”。

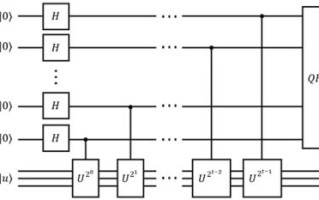

核心加速技术二:Shor算法的分而解之

以破解2048位大整数为例,经典算法要跑“宇宙生命周期”级别时间,Shor算法则把问题分解为量子傅里叶变换+质因数检测两步。自问:Shor算法为何比试除法快那么多?

自答:它借助量子傅里叶变换在多项式时间内找到一个大数的周期,而整数的周期与质因数存在隐藏的一一映射;接着再把这个周期映射回经典世界,只需要几百毫秒就能给出答案。

核心加速技术三:Grover搜索的“平方根提升”

如果要在无序数据库里找目标,经典平均要碰N/2次,Grover只需√N次即可。原因在于每一次查询都会把正确幅值“放大”,错误幅值“缩小”。举个生活化例子:就像在黑暗中玩“手电射靶”,经典办法一次次扫过全墙,Grover则能把光束“智能反射”,几回合就把光集中照在靶心上。技术限制:量子退相干与噪声

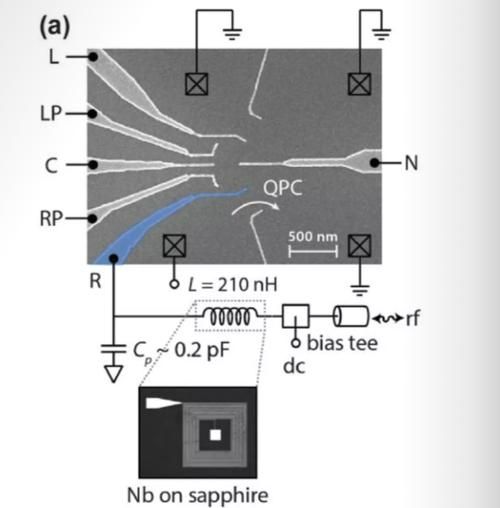

“旋转硬币”最怕抖动。实验室里,退相干时间通常只有微秒到毫秒,任何一点热量、震动甚至宇宙射线都会产生噪声,摧毁脆弱的叠加。为了延长这段“计算保鲜期”,各家实验室使出浑身解数:• IBM用超导铝腔把温度压到10毫开,

• 中国科大“祖冲之号”用光量子方案避开散热壁障,

• Google则用表面码方案把几千个物理qubit拼成一个逻辑qubit,以冗余换寿命。

现实应用:并非所有任务都值得上量子

(图片来源 *** ,侵删)

- 更佳场景:密码破译、材料化学模拟、交通流量优化。

- 不值得的场景:Word打字、高清视频渲染。

原因:量子门延迟高,测量会破坏状态,若任务无法在相干窗口内完成,反而比经典计算慢。

站在2025年的门槛:我们能做什么?

引用尼尔斯·玻尔的一句话:“预测很困难,尤其是关于未来。” 但有三件事肉眼可见:• 云化:Amazon Braket、华为HiQ已把百比特机放上网,普通开发者可用Python写量子电路。

• 教育下沉:清华大学2024秋学期已把“趣味量子编程”列为全校选修。

• 人才红利:IEEE统计,量子算法岗位年薪中位数已突破50万美元,而科班与培训班每年只输出不到1万人,供需落差堪比“当年互联网早期”。

个人实操建议:零基础上路的三条路线

- 先看微软Quantum Katas的交互题库,把“H门”“CNOT门”反复演练,形成肌肉记忆。

- 每周在qulacs里跑一个小实验:从最简单的贝尔态开始,再到Grover两比特示例,最后挑战四比特Deutsch-Jozsa算法。

- 关注IBM Quantum Network每月的“挑战赛事”——真实硬件、真实退相干、真实积分排行榜。即使得票垫底,也能拿到官方认证的“Qiskit社区贡献者”徽章。

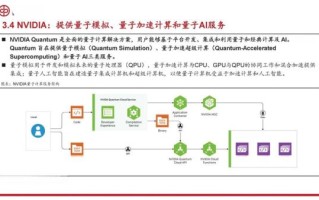

额外视角:古典与未来的“混合计算”

我认为,量子计算不会取代传统CPU/GPU,而是像NPU一样成为协处理器。未来的工作站很可能是:CPU调度、GPU训练、QPU探索“指数级死角”。就像《史记·淮阴侯列传》中韩信“多多益善”的典故,不同兵种配合才是王道,而非单兵种称霸。

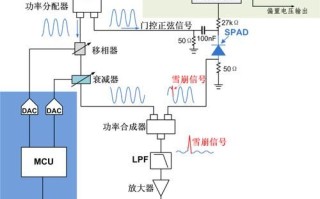

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~