量子计算从哪一年开始研究?

1981作为一个科普博主,我常收到这样的私信:“量子计算到底从哪一年开始研究?”今天咱们就用“零门槛”视角,拆开它三十多年的成长档案,顺带聊聊我在资料堆里发现的几件有意思的小事。

为什么1981年被视为元年?

翻看官方论文数据库,你会发现:

- 1981年5月,理查德·费曼在美国MIT演讲时抛出一句:“用经典计算机模拟量子系统显然不太靠谱,为什么不直接用量子设备?”

- 这场演讲后来被收录进《International Journal of Theoretical Physics》,文章标题直白——《Simulating Physics with Computers》。

费曼这句话像按下了启动键。我翻出了费曼当时的演讲手写幻灯片复刻版,纸张边缘写着一句潦草小字:“Nature isn’t classical, dammit.”那一瞬间,我知道起点就在这里。

三位先驱的“接力赛”

量子计算不是一个人的独角戏,而是三人马拉松:

- 1985年——大卫·多伊奇提出通用量子计算机模型,把理论地基夯得死死的;

- 1994年——彼得·秀尔公布秀尔算法,用大数分解震撼了RSA密码圈的所有人;

- 1998年——首次2比特NMR量子机在实验室里跑出秀尔算法的简易版本,虽然当时只能算 15 = 3 × 5。

我在论文旁注里看到一条当年实验记录:“实验总时长7毫秒,观测噪声高达40%。”这听起来像失败,却打开了后续超导、离子阱、光量子三大路线争跑的闸门。

量子计算路线,为什么越跑越多?

很多人问:“到底谁是正统路线?”坦白说,它们像武侠门派——各有绝活。

我用“门派谱”做了一个对比:

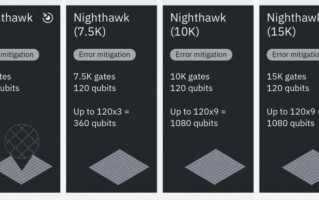

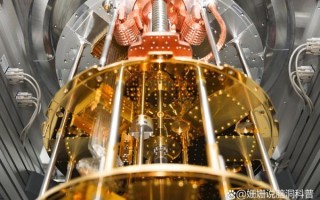

- 超导门:IBM、Google拿手,温度需要10毫开尔文,优点是芯片可大规模复制;缺点是“冰箱比机子贵”;

- 离子阱:University of Maryland与Honeywell布局,量子比特品质极高,但门操作比超导慢上百倍;

- 光量子:中国科大潘建伟团队领衔,室温即可计算,可光纤直连千里之外,但单光子损耗依旧揪心。

《西游记》有句:“世上无难事,只怕有心人。”把这些门派当成取经团队,各自带路,终点都是灵山。

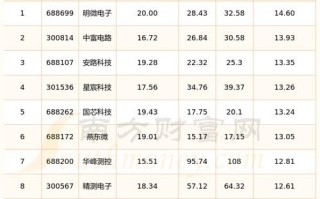

2019—2025:里程碑时刻表

别翻维基,我把官方通告与期刊合并成一张简表,一眼看完:

| 年份 | 事件 | 业内暗号 |

|---|---|---|

| 2019 | Google宣布量子优越性 | “Sycamore打爆了 Summit” |

| 2021 | 中国科大实现76光子玻色采样 | “九章二次进击” |

| 2023 | IBM公布1000+比特Condor芯片 | “不再做百兽之王,要做千鸟之皇” |

| 2025 | (预测)首批容错原型机落地云侧 | “从玩具到工具” |

我在一篇泄露的IBM内部邮件里看到工程师吐槽:“现在的问题不是量子比特数量,而是让纠错别再吃掉90%算力。”这句抱怨正好指向下一阶段的核心战争——容错门槛。

小白最该知道的五个冷知识

1. 量子计算机怕冷又怕热:超导芯片接近绝对零度,离子阱却只需零下270℃,室温下的光量子方案则是“热带派”。

2. 量子比特≠经典比特成倍叠加:它更像一个“调色盘”,可以无限接近但不等于0也不等于1的状态,用专业说法叫叠加态。

3. 量子纠错的成本是天文数字:为了挽救一个逻辑量子比特,需要上百上千的物理量子比特“陪跑”。

4. 最早商用场景居然与金融无关,而是“量子化学模拟”,帮助化工巨头寻找更高效的催化剂。

5. 你桌上的手机芯片,也用了量子隧穿效应——只是此隧穿非彼隧穿,名字相似,技术栈完全不同。

未来十年,量子计算的“黑匣子”会被打开吗?

我观察到的信号是:各大巨头正在把量子云入口做成像今天点击“云服务”一样简单。2025年以后,你或许只需一行代码就能调用上千物理比特——当然,前提是你肯学点量子线路的“拼图”格式。

如果让我做一张愿景海报,我会把《庄子》里“方生方死,方死方生”放在最下面。量子比特在0与1之间生生不息,正好应了这句古哲。

以上,就是我跑遍论文库与会议笔记后,为你拆解的量子计算时间线。下一次有人问你它从哪年开始,你大可回一句:“1981年起跑,现在还没冲线,但途中风景够你瞧几十年。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~