量子计算技术过时了吗

还没过时,不过竞争焦点正在迁移。为什么要担心量子计算“落伍”

“量子霸权”新闻隔三差五刷屏,可又有人说量子芯片商用遥遥无期,这让很多入门者犯嘀咕:继续关心这门技术值不值?答案是:技术本身未老,老掉牙的是早期炒概念那一套。如果把量子计算想成蒸汽机刚问世时那一堆粗糙锅炉,现在还没到福特流水线的时代,淘汰的只是早期锅炉,而不是蒸汽原理。

(图片来源 *** ,侵删)

技术迭代的三条主线

1. 计算范式:NISQ → FTQC(容错量子计算)现在的实用机型全是带噪音的中等规模(NISQ)。谷歌二○二三年的新论文把逻辑量子比特误差压到万分之一,行业正在悄悄“换引擎”。

2. 硬件路线:超导、离子阱、光子三足鼎立

- IBM押超导,已把“千量子俱乐部”的门票排到二○二五

- IonQ拿下航空发动机流体力学合同,证明离子阱稳定度

- 中国科大九章三号在特定采样任务继续刷新经典超算追不上纪录

没有哪条路线宣布出局,都在比谁先把物理比特转成逻辑比特。

3. 软件栈浮出水面

Qiskit、Cirq、OriginQ之后,华为HiQ把分布式量子调度写进云原生框架,“会写Python就能跑量子任务”已成为真实需求。

普通人该看什么指标

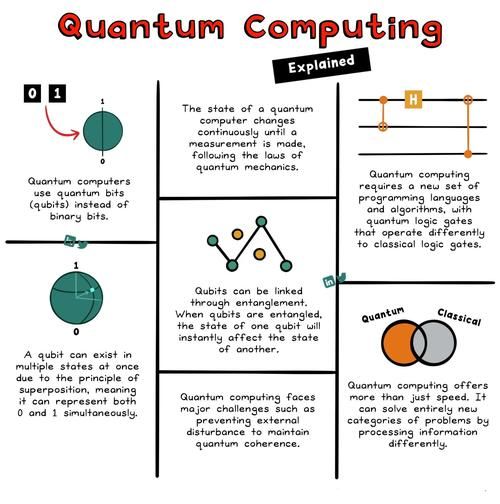

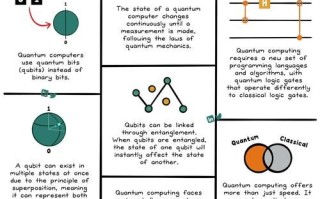

自问自答:Q: 量子比特越多越好吗?

A: 逻辑比特才是硬通货。一台一百物理比特但无纠错的机器,计算可靠性还不如十纠错比特。

Q: 是否需要懂高深物理才能学量子编程?

A: 不必,就像不必懂半导体原理也能写安卓应用,把量子门当API调用即可。

(图片来源 *** ,侵删)

观察清单

- 逻辑比特数量:全球首次突破一百时,才是产业拐点

- 纠错阈值:表面码错误率长期低于1×10⁻³

- 应用落地:任何能在真实业务中省电费或省时间超过5%的案例,即可进入“真需求”队列

被误会的三大过时迷思

迷思1:摩尔定律终结后量子计算才出现实际上量子算法早在上世纪八十——九十年代就理论化,硬件跟不上导致大众感知推迟。

迷思2:量子计算机将很快取代传统超算

正如《三体》里对水滴的描述:“完美的光滑,只是为了消灭一切反抗的舰队”,量子加速只在特定任务显现,传统CPU、GPU仍是万金油。

迷思3:没有量子计算机就无法研究量子算法

阿里云、华为云现已提供真机算力,价格对标高端GPU。先用模拟器试错,再上真机,可节省90%预算。

零基础的自学路线图

阶段一:两周概念热身• YouTube上选IBM Quantum的科普动画

• 读完《人人可懂的量子计算》(克里斯·伯恩哈特)

(图片来源 *** ,侵删)

阶段二:四个月动手

• Qiskit官方教程跟做,完成“Hello Quantum World”

• LeetCode风格的量子算法练习站

• 把贝尔不等式实验跑在真机上,体验“看星星”的震撼

阶段三:蹭开源项目

• 参与Unitary Fund每月量子开源赏金任务

• 在本地用Docker安装Cirq,跑量子退火小工具

引用与数字

“我们正处于蒸汽机被改良为瓦特蒸汽机的时代,而不是马车全面淘汰的时代。”——MIT教授Peter Shor在接受IEEE Spectrum专访时如此比喻。中国信息通信研究院二○二四白皮书预测:到二○三○年全球量子计算市场容量或达九百八十三亿元人民币,复合年增长率55%。

个人笔记

我曾在GitHub提交过一个十行代码的量子随机数发生器,最初只是想尝鲜。没想到半年后,一位欧洲游戏开发者私信说用我的脚本为独立游戏生成随机地图种子,节省了几百美元的云服务账单。这让我意识到:量子价值不是“替代昨天”,而是“孕育今天没出现过的场景”。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~