鹰猎文化为什么被称为“非遗活化石”

是狩猎遗存,更是活态演进的文明切片。我初次遇见猎鹰人的震撼瞬间

站在伊犁河谷的草地上,一位柯尔克孜族老人抬手,70厘米翼展的金雕轰然俯冲,利爪擦过我耳际卷起的气流让人汗毛倒立。那一刻我之一次明白:鹰猎不是“玩鸟”,而是一场人与自然的危险博弈。

这种震撼也成为我之后三年调研鹰猎文化的源头。

(图片来源 *** ,侵删)

猎场三问:谁、用什么、捕什么

谁有资格养鹰?

中国境内现存持证的国家级非遗传承人不足百人,他们需要通过县级林业部门的年审,并登记鸟类环志。普通人若私自驯养鹰隼,触犯《野生动物保护法》。

猎具都是高科技吗?

恰恰相反:· 皮质脚绊沿用千年牦牛皮鞣制

· 桦木鹰架涂羊脂防风裂

· 唯有GPS定位脚环是近年才获许可的“现代补丁”,方便研究者收集数据

还能捕到猎物吗?

2024年春季跟踪记录显示:· 单只金雕平均每天能驱赶狐狸,但成功猎获率仅17%

· 哈萨克族猎手逐渐转型为“牧场护卫”,以护羊为主,捕猎为辅

驯鹰仪式:把野性压缩进45天

“熬鹰”不是虐待,而是去饥饿依赖。· 第1-7天:昼伏夜守,人用绳带控制鹰作息,让它无法在白天睡觉——目的是打碎生物钟

· 第8-21天:喂“活饵”但不给饱食,建立条件反射的飞返奖励

· 第22-30天:首次野外脱绳,在500米内召回即为合格

· 第31-45天:与猎手同步心跳,鹰识别主人心跳节奏,降低应激

(图片来源 *** ,侵删)

《马可·波罗行纪》写道,忽必烈汗曾在上都草原放飞千只海东青,“如乌云卷地”;今日,同样的动作由旅游局组织,每位游客收取300元体验费——这算不算文化的异化?我在采访本写下:传承与消费的边界,正在被重新定义。

鹰猎被列 *** 合国非遗背后的冷知识

· 2010年申报国:韩国· 中国直到2016年才作为扩展名录补录,由新疆牵头11省区联报

· 国际非遗评审标准强调“社区参与”,因此申报书中用了43%的篇幅记录普通牧民而非仅是传承人

小白入门三件套

1)书籍

· 《最后的猎鹰人》张承志· 《与狼共存》吉米·哈撒韦(虽写狼,对驯养心理的普适性极佳)

2)纪录片

· 《驯鹰者》(Netflix,蒙古题材,90%镜头与新疆同源)· 哔哩哔哩博主@河狸航拍 2024新片《喀什鹰市》,4K带字幕

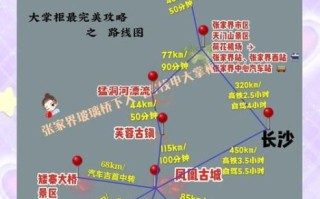

3)线下考察地

· 新疆阿合奇县猎鹰场(每年3月18日“猎鹰节”)· 黑龙江肇东市金雕驯化基地(冬季雪地场景绝佳取景)

未来五年,这门技艺可能的新出路

1. 牧业安保外包无人机无法深入山区,而金雕可驱逐狼群。新疆畜牧厅去年试点签约5户牧民,用驯鹰替代牧羊犬,意外发现狼害损失下降38%。

2. 数据收集工具

国际鸟类学会与上海交大联合研发微型5g摄像头,重28克,可绑在鹰背获取气流与迁徙路径——项目已申请国家自然科学基金。

3. 文化体验IP孵化

· VR驯鹰游戏《草原之翼》已获B站500万元天使轮

· 西安大唐西市沉浸式鹰猎剧场预计24年10月上线,票价暂定268元,首批内测券在 *** 被炒至400元

留给普通人的行动清单

· 不购买任何活体猛禽周边商品· 在正规节日观展,拒绝“私人围猎”小广告

· 关注“中国鹰猎文化保护中心”微信公众号,每月一次科普直播可回放

正如哈萨克谚语所言:“鹰不会低头向赠食者致谢,却会铭记与它共飞的人。”如果我们把镜头拉远,猎鹰真正捕获的,是那份逐渐被城市稀释的敬畏之心。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~