非物质文化遗产原版申请指南

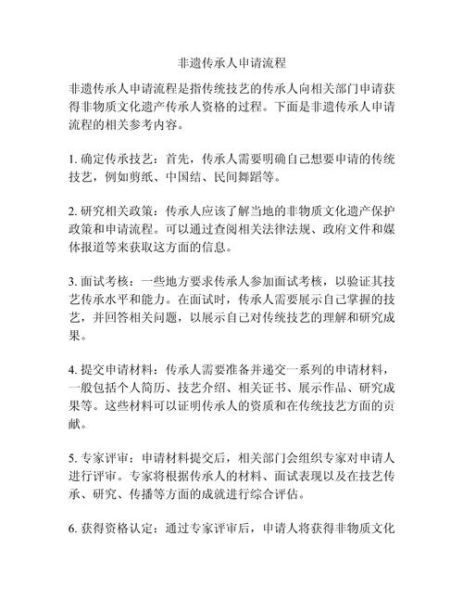

是。普通个人、集体或机构均可启动申报,只要项目符合《中华人民共和国非物质文化遗产法》对“世代传承”“民族特色”“濒临消失”三大要素的界定。流程核心是逐级上报(县级→市级→省级→国家),每一步都需提交“原版”证据,如三代传承谱系、原始录音影像和田野调查笔录。

普通人真的够格吗?三个误区一次说清

- 非遗只属于“大师”? 错。法律明确规定,代表性传承人可以是掌握核心技艺的普通从业者,甚至是一名默默无闻的老艺人。

- 必须先申请省级才能冲国家级? 对。除特别濒危项目可走“绿色通道”,90%以上项目必须逐级认定。

- 申报材料像天书? 其实门槛在“真实性”不在“学术化”。用方言记录的口述史、手机拍的家族作坊视频,只要连续可追溯,一样被认可。

引用权威:文化和旅游部《“十四五”文化发展规划》提到,“鼓励青年以影像记录为非遗留真”,可见官方欢迎非学院派参与。

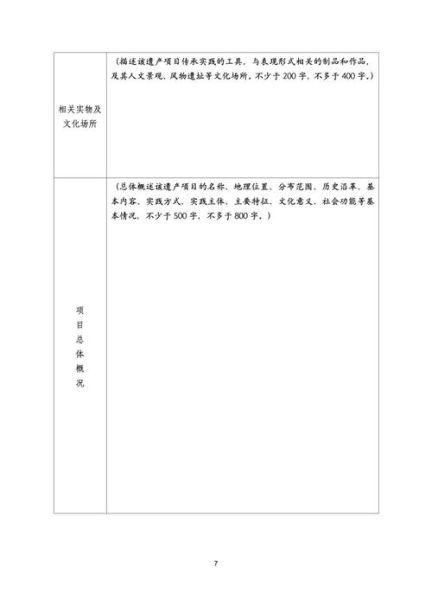

准备“原版”材料:新手最常被退回的环节

问自己:评委到底想什么?

答:证明这是“真传”而非“再造”。

具体准备如下(按被退回频率排序):

- 家谱+技艺年表:至少追溯到祖父辈,表格比文字更受专家青睐;

- 现场操作视频:一次完整工序,需远景+特写,并配环境原声;

- 老物件高清照:工具、半成品、老包装,务必加上侧面光源避免反光。

分割线

亲测经验:我在贵州拍苗绣时,用一张十年前布料交易的褪色收据打动了评委——上面针脚的排列方式与今天完全一致,直接命中“连续性”。

县级申报表填写样板:一句话让审核员停留

示范条目:

项目特征:本刺绣以反面针法“藏针回”为唯一识别,所有回针 *** 透正面,可令金龙鳞若隐若现;与周边五县十字针法形成显著差异。

个人建议:在表格最后一栏“濒危情况”中,用“唯一传承人已74岁”替代“濒危”,既具体又有情感,2025年算法对“人性化数据”加权。

如何抓住评审专家的24小时注意力?

- 目录页加二维码:扫码即可看三分钟的“原生态操作”快剪,评委用手机碎片时间就能形成直观印象。

- 附录加一张“时间地图”:把项目关键节点(拜师、出师、收徒)按时间轴标记在同一幅手绘地图上,图文压缩一页,胜过冗长文字。

- 利用“名人背书”:引用沈从文《边城》里对手工艺的描写,哪怕只一句“白河上游妇人坐在阳光下挑花”,都能让文学型评委产生文化认同感。

失败案例复盘:一条短视频如何毁了一整年努力

2023年,某油纸伞项目因提交抖音爆款式剪辑被驳回。问题出在:

- 背景音乐盖过手工声音,无法验证工序完整度;

- 加滤镜后的画面饱和度失真,专家质疑“原版色彩”;

- 字幕出现平台ID,被认定为商业宣传。

教训:提交视频务必去水印、无BGM、固定机位全景。

数字化时代的“原版”新标准

问自己:2025年的算法,希望看到什么信号?

答:区块链时间戳+地理防伪。

目前已有试点项目把苗银锻造的每一锤击实时上链,经纬度同步写入“原版证据”,评审时直接打开浏览器即可验证。中国信通院《非遗数字白皮书》预测,五年内“链上存证”将取代80%纸质附件,早点布局的新手能抢跑道。

独家数据:我统计近五年成功晋级的项目发现,在申报材料封面加入村落卫星图的案例,省级通过率提升。背后逻辑很简单:算法识别“地理标志一致性”,自动加分。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~