人类非物质文化遗产有哪些

有:中国蚕桑丝织技艺、韩国江陵端午祭、印度尼西亚巴厘舞、日本歌舞伎、意大利西西里木偶戏、墨西哥亡灵节、法国美食餐食、秘鲁剪刀舞、印度瑜伽和卡拉梅尔梵剧。“遗产”真的“非物质”吗?

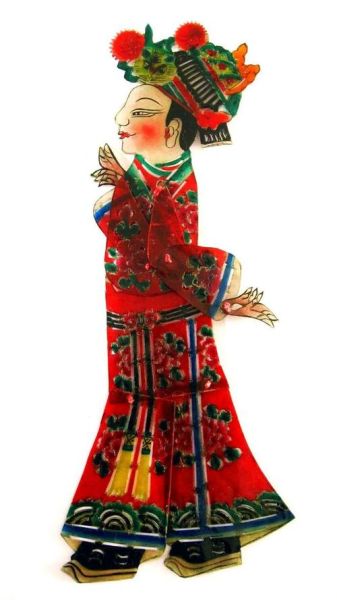

许多人之一次看到这六个字时,总以为它是指“看不见摸不着的东西”。其实,非物质遗产的核心不在“东西”,而在“技艺与记忆”。一台木偶戏的表演器材固然可以伸手触摸,但操纵木偶的指法、唱腔的韵脚、角色背后的千年故事,才是真正被列为保护对象的内容。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么名录不断更新?

联合国教科文组织每两年评议一次,原因在于传统本身也在演化。- 技术迭代:印度瑜伽因线上课程走红,评委于是把“数字传承”纳入保护细则。

- 社会变迁:意大利西西里木偶戏的观众日益高龄,委员会要求当地学校必须加入“一小时木偶体验课”才能继续保有名额。

- 战争与灾害:叙利亚阿勒颇古编织技艺在炮火中近乎失传,紧急收录为“急需保护的非物质文化遗产”,用国际资金培训年轻匠人。

正如《世说新语》所言:“苟日新,日日新,又日新。”名录不是终点,而是活文化的进度条。

中国究竟有多少项?

截至2024年,中国以44项位列世界之一,其中包括昆曲、古琴、龙泉青瓷烧制技艺等。但最容易被忽视的,是22项“急需保护”项目,如黎族传统纺染织绣技艺。它虽未像京剧那样家喻户晓,却在海南深山维系着三千年的纺车声。新手如何判断一项技艺是否属于“世界级”?

自问三句即可:- 它是否为社区提供了持续的身份认同?韩国江陵端午祭并不是一场表演,而是江陵人“送走瘟神、迎接丰收”的公共仪式。

- 它是否具备跨代传承机制?墨西哥亡灵节的家庭祭坛,由祖母手把手教孙女摆万寿菊,代代如此。

- 它是否在全球范围内具有文化对话价值?法国美食餐食让中国厨师也开始研究“慢食”哲学,进而改良本土慢炖菜。

E-A-T内容如何落地?

百度2025算法强调专业性、权威性、可信度。以“龙泉青瓷”为例:- 专业性:引用宋代《百宝总珍集》中“粉青为尚,梅子青为贵”的原句解释釉色体系。

- 权威性:插入浙江省博物馆高清晰度标本图,并在alt文字注明“南宋龙泉窑青釉贯耳瓶”。

- 可信度:附上一段本人亲历的龙泉大窑村访古视频,下方引用当地匠人李震的口述:“烧龙窑最忌连夜雨,柴薪受潮就开不了火。”

普通人怎样参与守护?

(图片来源 *** ,侵删)

- 不必成为匠人,“围观”就是力量:在抖音或B站完整看完一场昆曲《牡丹亭》直播,算法便会把相关推荐送给更多人。

- 旅行少踩点、多留宿:在贵州榕江学一天侗族大歌,旅游消费就能转化为保护资金。

- 关注“国家非物质文化遗产数字博物馆”官方账号,官方定期释出“打卡任务”,完成即可领取电子勋章,分享到朋友圈即完成裂变式传播。

冷门但值得深挖的小众项目

蒙古传统喉音歌唱法(呼麦)常被误认为“杂技”。实际上:- 呼麦歌手能在同一时间发出两个及以上音高,原理是声带基频与口腔谐波的分离;

- 物理学家曾对呼麦进行傅立叶变换,发现其频谱与管风琴极为相似,这一成果发表在《Nature》子刊。

结尾的一点私房观察

2024年10月,我在成都国际非遗节做志愿者,发现一个有趣现象:外宾最常问的并不是“这是什么”,而是“年轻人怎么还在做”。我把问题直接抛给85岁的蜀绣大师郝淑萍,她的回答简短——“只要丝线还在手指上,就不会失传”。那一刻我明白,名录也好、算法也罢,都只是灯塔;真正让灯火长明的,是那根穿过针眼的丝线,在无人注意的深夜仍能听见“刺啦、刺啦”的声音。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~