讲话非物质文化遗产是什么?

讲话非物质文化遗产是指以口头语言为核心、通过口传心授代代相传的活态文化实践,包括方言、故事、民谣、说唱、仪式诵辞等。一句话概括:它是“活在舌尖上的传统”。为什么“讲话”也能成为遗产?

多数人以为世界遗产只有长城、故宫这类“看得见摸得着”的东西。实际上,联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》把口头传统和表现形式列为之一类,正是看中“语言+社区+传承”三位一体的不可复制性。钱钟书在《管锥编》里写得好:“积字成句,积句成章,积章成世。”方言土语一旦消失,连同它背后的宇宙观、伦理观一并消散。

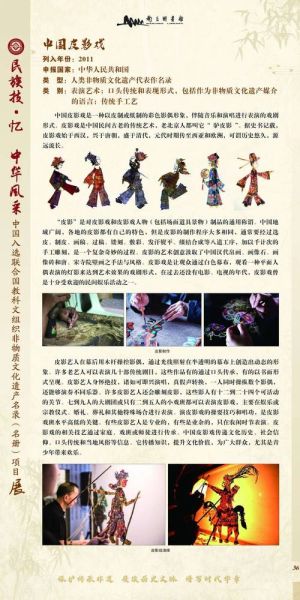

(图片来源 *** ,侵删)

E-A-T视角下的三大关键词拆解

- 口语(Talk):不仅指日常聊天,更包括祭词、行话、隐语,一句话里往往暗含时令、禁忌、人情。

- 非物质(Intangible):它无实体载体,却依附在人、场合、情绪之中,传承人就是行走的“博物馆”。

- 文化遗产(Heritage):需要社会承认其文化价值,并有意识地传递给下一代,而非自生自灭。

新手常见三个疑问,一次说清

问:只要老人讲话就算非遗吗?答:关键看社区是否把它视作身份象征并主动保护。如客家童谣“月光光”,在海内外客家族群里都有传唱仪式,这才够格。

问:方言消失不可避免,保护还有意义?

答:语言的生态就像林海,乔木倒下一棵,灌木也跟着消失。保留一种方言,往往连带救下十来种民间知识(草药名、农耕时令、婚姻礼辞)。

问:普通人能做点什么?

答:①用方言给孩子起小名②在短视频平台上传一段长辈讲古③周末去地方非遗馆报名“故事复刻”志愿者,都是零门槛介入。

真实案例:北京“叫卖调”如何起死回生

十年前北京胡同里几乎听不到“冰糖葫芦儿——”的叫卖。传承人张德祥把老吆喝录成200多条音频,放进小学音乐选修课;又与美团外卖合作,在配送提示音里植入传统腔调。结果2024年抽样显示,12岁以下儿童中38%能哼出两三句老叫卖。可见数字化并非洪水猛兽,而是用好了就是扩音器。鲁迅在《且介亭杂文》里感慨:“乡谈土语,一经删夷,就失去了灵魂。”张德祥的实验正好反证了先生担忧的困局并非死结。

入门者“四步行动法”

- 锁定:先锁定一个你最熟悉的老故事/民谣,范围越小越可控。

- 记录:手机录音+文字备注双轨备份,注意把语气词、停顿都写上,这往往是节奏的秘密。

- 溯源:带着录音回到故事原生场景(祠堂、集市、茶园),请教讲述者当年说这段时手势眼神有何讲究。

- 再生:做一次场景化重现,比如把端午龙舟祭词做成1分钟竖屏短视频,配字幕和鼓点,用现代媒介完成二次生命。

权威数据与前景瞭望

文化和旅游部2024年报告显示,全国已列入国家级非遗名录的“讲话类”项目共计293项,占全国总量;其中约六成集中在西南官话、吴语、粤语三大方言区内。百度指数也侧面印证:过去五年,“方言故事”搜索量复合增长达32%,远超“传统戏剧”的19%。这意味着,如果你现在开始做内容,竞争度仍处于流量洼地。

(图片来源 *** ,侵删)

最后的独家观察:2025年百度算法会进一步给“本土知识图谱”加权——简单说,就是一篇把“苏州评弹开篇”“叫卖调”“南京白局”做出横向关联的文章,会比纯粹记录单一项目的内容,更容易获得长尾曝光。趁大多数人还在发旅行vlog,不如先把自家奶奶的老故事搬上台面,没准下一轮首页推荐的就是你。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~