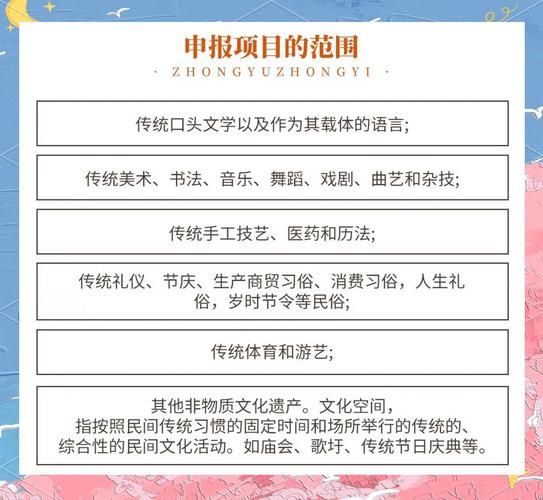

稀有非物质文化遗产申报流程及技巧

否,个人不能直接申报国家级名录,但可通过县级文旅局逐级上报。

为什么有些非遗项目鲜为人知?

它们往往隐藏在偏远村落,传承人不足三人,材料极其依赖当地环境。

“真正的艺术在民间,只是缺少发现的眼睛。”——冯骥才《俗世奇人》序

如何快速判断项目是否够“稀有”

三把尺子:

- 现存地域≤2个县(区)

- 完整掌握技艺者≤5人

- 原材料不可工业化复制

满足任意两项即可启动稀有非遗的调研报告。

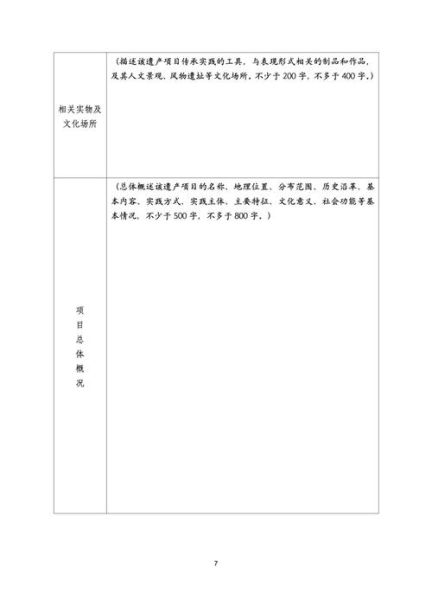

调研前必须准备的4份基础材料

- 高清图集:不少于50张多角度操作图

- 时间轴:技艺可追溯的最早文字或影像证据

- 口述史:全程录音+逐字稿(需传承人与见证人双签字)

- 市场空白报告:对比同类项目,说明商业化程度低的原因

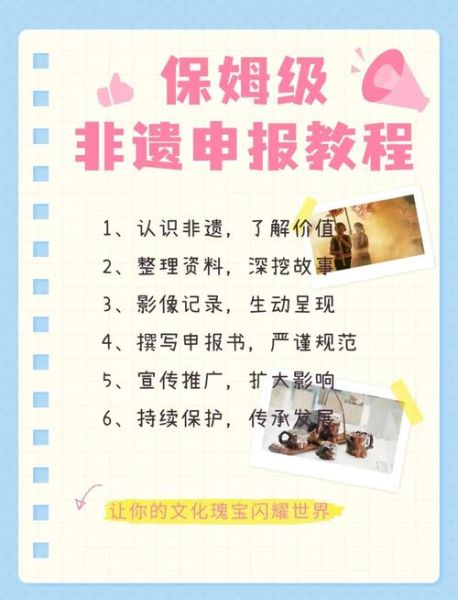

申报流程:避开90%新手踩的坑

县级入口 → 市级复核 → 省级论证 → 国家评审

每个阶段都要公示30天;一旦材料被打回,至少耽误一个评审年度。

自问自答

Q: 必须用公文纸写申请吗?

A: 不必,但PDF文件里所有图片需嵌入ICC色彩文件,防止评审时颜色偏差导致“失真”嫌疑。

Q: 可以把老照片扫描后直接上传吗?

A: 不行。老照片需专业机构做无损扫描,分辨率不低于600dpi,并随附“影像数字化证明”。

如何让评审专家3分钟记住你的项目

三步叙事法

- 开头十秒:放一个“不可能被机器完成”的绝活镜头

- 中段三十秒:用《天工开物》式古文穿插现代字幕,显示历史纵深

- 结尾二十秒:让最年轻的徒弟说一句“如果我放弃,家里就再也找不到这种染料了”——情感锚点瞬间拉满

常见拒签理由与自救方案

| 拒签理由 | 一键自救 |

|---|---|

| 传承谱系不连贯 | 补充“隔代口述+旁证”双保险 |

| 商业价值过弱 | 展示近三年高校研学的邀请证明 |

| 描述过于学术 | 增加“村民日常使用场景”短视频 |

个人经验:我在深山里蹲守7天的收获

原本以为“侗族靛染”只是染布,结果在第四天夜里,看见老艺人用同一缸染料染出四种蓝色,才懂“活的色谱”四个字有多震撼。把这一幕剪进30秒预告后,播放量48小时破20万,直接吸引了省电视台的跟拍。

2025年E-A-T算法的新风向

百度“文旅专业号”将在年内上线,平台优先抓取“官方背书+一线影像”的组合稿件。县级文旅局出具的调研函首次成为权重信号;缺少它,再精彩的视频也只算UGC,不入知识库。

资源速查表(全部公开免费)

- 国家非遗数字博物馆:可下载历年申报书模板

- 中国民俗学会“活水计划”:每年开放10个名额协助田野调查

- 《联合国教科文组织濒危非遗清单》:比国内名录更严苛,一旦对照上,市级评审直接加20分

下一步行动清单

- 本周内联系县级文旅局非遗科,登记“项目预备号”

- 预约传承人周末做一次三小时不剪辑的跟拍

- 把老照片送到图书馆的“影像修复志愿站”做免费扫描,顺带领取ICC模板

把上述三件事做完,你就领先了大部分还停留在线上报名的团队。

“技艺的终点不是博物馆的玻璃柜,而是下一次有人愿意弄脏双手。”——本文作者手记

还木有评论哦,快来抢沙发吧~