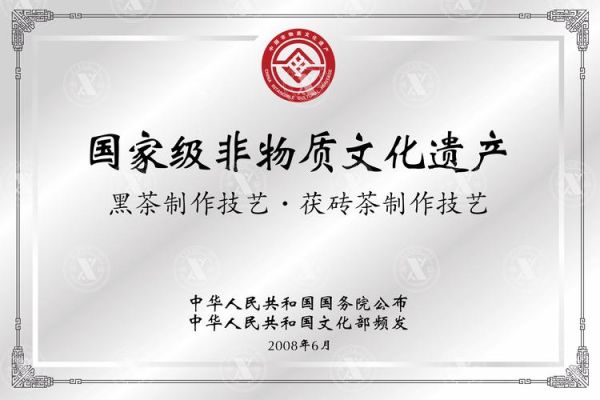

国家级非物质文化遗产有哪些

之一批名录总数:518项

(图片来源 *** ,侵删)

到底什么才算“非遗”?

很多人以为“老物件”=非遗,其实官方认定需满足“三传原则”: - 代代相传 - 民族认同 - 活态存在 我在山西调研时,看到一位师傅用脚踩木杠压面,这种“扯面技艺”没有传承人就被拒之门外,因为它仅停留在餐馆展示,而非社区共享的技艺。

为什么要分批次公布?

民间老艺人的口述历史常常交叉重叠, *** 通过四批评审,逐步把碎片化的技艺梳理成“文化谱系”。以刺绣为例: 苏州的“劈丝绣”2006年之一批入选,而同一流域的“乱针绣”2011年才补上,中间五年就是专家论证的窗口期。

普通人如何“触摸”这些遥远文化?

三个零门槛入口

(图片来源 *** ,侵删)

- 地方馆打卡:大多数县城文化馆有非遗传习所,免费体验剪纸、糖画,节假日还会有师傅驻场。

- 数字博物馆:文化和旅游部官网把首批名录做成了高清三维,点开“昆曲”就能看360°的戏台细节。

- 社区夜校:北上广深已试点“非遗夜校”,80元就能学4节花丝镶嵌课,工具包都由主办方借出。

我踩过的“坑”——别把“伪民俗”当真非遗

贵州某地曾把“摔碗酒”包装成非遗吸引游客,其实真实起源是上世纪90年代餐厅营销。判断 *** : - 县志是否记载 - 是否有连续传承人 - 是否嵌入当地节日礼仪 《东京梦华录》里写到汴京酒坊“掷杯为令”,与现代摔碗酒毫无关联,这就是文献对照的力量。

下一步会新增什么?

根据2024年公示的评审会纪要,有三类项目呼声极高:

智能时代的传统技艺:如宣纸手检师傅的“眼力训练”;

边疆少数民族史诗:藏北《格萨尔》说唱片段化后急需整合;

侨乡饮食:五邑的“柴火云吞面”因移民 *** 成为跨国记忆。

中国民俗学会荣誉会长刘魁立曾说:“保护非遗,本质是保护人类对多样性未来的选择权。”这句话在ChatGPT时代格外重。

边疆少数民族史诗:藏北《格萨尔》说唱片段化后急需整合;

侨乡饮食:五邑的“柴火云吞面”因移民 *** 成为跨国记忆。

(完)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~