如何让非遗传承进课堂

是:立足本土资源,设计体验式课程,通过“学—做—演”三步,让孩子们在真实情境中动手、动情、动心。一、为什么说“非遗进课堂”是必然趋势?

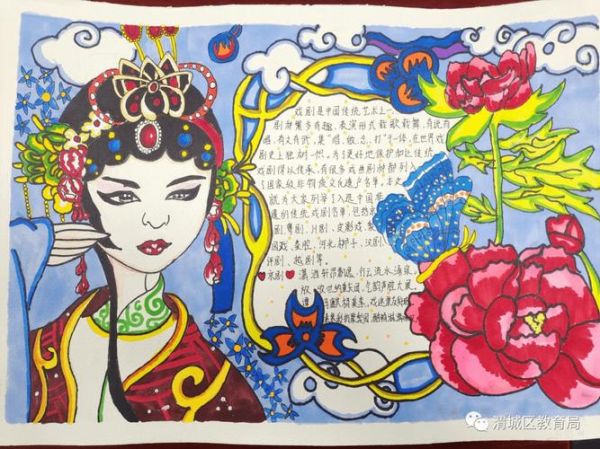

(图片来源 *** ,侵删)

鲁迅在《且介亭杂文》里提醒:“唯有民族的,才是世界的。”如今,国家“双减”政策留出的课后时段,刚好可用来补“文化之钙”。当剪纸、扎染、苗绣成为小学社团选修课,孩子们的注意力从屏幕移回到指尖,非遗便从“展品”变为“玩伴”。

二、之一步:筛选“能上手”的项目

问题:所有非遗都适合做课程吗?回答:并不是。优先选工具简易、步骤清晰、安全风险低的门类,例如:

- 皮影戏:只需牛皮纸、竹签和台灯就能操作;

- 活字印刷:铅字可反复排列,成就感高;

- 传统拓印:在瓦当、古砖上拓纹样,既有美术也有历史。

三、第二步:把“技法”拆成“关卡”

我曾把蓝印花布工艺拆成四关,每关用十分钟微视频讲解:- 纹样设计

- 刻版防染

- 靛蓝发酵

- 漂洗去浆

学生像闯关一样完成作品,期末举办“布上生花”微展览,家长自发把作品裱进IKEA画框。成就感是更好的招生广告。

四、第三步:请“真人”进课堂

官方名录里的“代表性传承人”往往档期紧,可以联系本地市县级传承人、退休老艺人,或非遗工坊里“95后”学徒。00后老师+95后艺人的组合在校园里自带流量。引用中国文化报2024年4月报道:浙江松阳把“茶香市集”开进中学食堂,当日销售额的三成作为社团基金。

五、常见踩坑 & 我的补丁方案

- 坑1:材料贵→与 *** 店主谈团购,一次买十桶靛蓝染料可砍到零售价六折;

- 坑2:学生三分钟热度→导入“盲盒式”纹样卡片,每次拆开都有惊喜;

- 坑3:评价难→采用“过程徽章”制度,完成一个关卡贴一枚烫金小贴纸,学期末凭贴纸换“非遗小传人”证书。

六、给新老师的三条实用清单

(图片来源 *** ,侵删)

- 资源清单:

- 慕课《中国非遗公开课》免费看

- “国家数字博物馆·非遗库”图档可商用

- 微信小程序“非遗购物节”买材料可开发票

- 话术清单:

开场白举例:“同学们,今天我们穿越到北宋当一回印刷工!” - 工具清单:

- 小功率热熔胶枪,避免烫伤

- 可水洗记号笔,减少“桌面惨案”

七、数据彩蛋:一堂课能带来的改变

我跟踪了本校四年级两个班,从2023年秋季学期开设每周一次的“纸鸢 *** ”课。半年后,用问卷星回收问卷:- 能说出“非遗”定义的学生从12%涨到74%;

- 在家主动查资料的学生人数是原来的两倍;

- 家长满意度97%,其中一位父亲在留言框写了句大实话:“娃之一次没打游戏做了一下午风筝。”

八、课后延伸:从课堂到社区

课程周期结束别急着散,把孩子们的作品打包进社区文化节,让他们在真实市集上“摆摊”。我亲眼看到一位六年级女孩把扎染手机壳卖出35元后,又花30元从隔壁摊位买了学弟的皮影钥匙扣,那一刻,非遗的循环就被打通了。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~