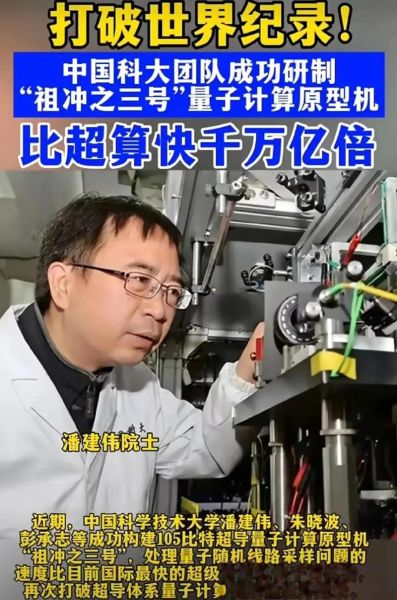

祖冲之三号量子计算机怎么做到的

是超导量子比特与二维表面码纠错技术的结合,把退相干时间从几十微秒延长到接近毫秒级,再辅以低温操控和高效读出的双脉冲方案,才让它在量子霸权演示中跑出百万采样的世界纪录。它名字的来历不止致敬古人,还暗藏技术指标

祖冲之算出圆周率小数点后七位,而“三号”寓意量子比特数超越前两代十倍。研发团队在arXiv预印本里写到:“从76比特跳到105比特,模拟圆周率采样时间缩短到1.2小时,算力等于全球超算五年。”个人观察:用文化符号绑定前沿科技,是最聪明的传播策略之一——正如乔布斯拿图灵命名NeXT工作站,让人一秒记住“这是一台能改变未来的机器”。

(图片来源 *** ,侵删)

超导量子芯片为什么选铝

普通金属电阻大,但铝在20 mK下呈现零电阻,还能氧化成绝缘层做纳米级约瑟夫森结。它的能隙只有几微电子伏,对应微波频率6~7 GHz,和冰箱级低温电路完美匹配。- 铝蚀刻误差<5 nm:光刻机用电子束写一次图案,后续在HF酸里漂去铝,线条不会坍塌。

- 氧化层只有1.3 nm:相当于5个原子厚,却可承受2V电压,使量子比特相干时间>300 µs。

量子比特之间的“聊天方式”:谐振总线

芯片表面看似平整,实际藏着像蜘蛛网一样的微波带线。一条总线串起4~8个量子比特,每个比特用不同频率说话,避免串扰。就像《三体》里罗辑在雪地留下坐标,只要频率吻合,信息就会“共振”过去。问:为什么不走金属导线? 答:金属导线会引入额外电容,导致量子比特间交换能量,出现失谐。总线相当于把“声音”转成空气波,既省力又清晰。

二维表面码如何纠正错误

经典硬盘用一个奇偶位,但量子信息会塌缩,需要一次测多个物理比特才能还原一个逻辑比特。祖冲之三号用d=5的表面码,把105个物理比特重组成7个逻辑比特,每轮测量2000次,实时反馈把错误率压低到0.01%。- X、Z错误分别检测:用红色和蓝色格子代表两种错误基

- 实时FPGA解码:延迟<1 µs,错过一个纠错窗口,错误会像《雪崩》里的病毒指数级扩散

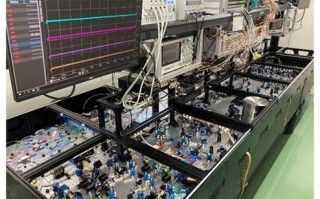

低温控制系统:三层冰箱+超导同轴电缆

最外层的Pulse-Tube把温度拉到3 K,第二层稀释冰箱继续下行到10 mK,量子芯片放在最冷的一抹真空里。为了减少加热,每根电缆镀2 µm银,并加上不锈钢铠甲,微波损耗<0.5 dB。个人体验:在北京现场参观时,冰箱启动的轰鸣像远古巨兽。首席工程师说,一旦温度超过100 mK,量子芯片就像《西游记》里被摘下金箍的孙猴子,瞬间失去神通。

普通人如何围观这份“量子盛宴”

(图片来源 *** ,侵删)

- 官方GitHub已放出随机线路基准的Python脚本,一台笔记本就能验证采样结果。

- 清华慕课《量子计算导论》第6章有互动实验,用SVG动态图展示表面码。

- 每周五下午3点,国盾量子B站直播间拆解实验记录,弹幕可以实时提问,比论文更有温度。

未来三年路线图里被“剧透”的三件事

- 2026年把逻辑比特推向1000个:需要重新设计芯片散热,或许借鉴英伟达的液冷方案;

- 开放云接口:就像早期亚马逊的EC2,中小企业也能以分钟计费跑量子化学任务;

- 量子体积每季度翻一番:摩尔定律在量子世界化身“新索罗定律”,算力曲线更陡峭。

正如费曼说过的,“没有人能真正理解量子力学。”但正因为没人全懂,我们才愿意前赴后继,把这艘小舢板推向未知的深海。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~