量子计算核心技术有哪些

量子纠错技术是目前落地的首要条件。入门前必须自问自答的三个问题

(图片来源 *** ,侵删)

- 量子比特能稳定多久?退相干就像一位调皮的魔术师,总在0.0001秒内就把信息变没,而量子纠错是让魔术失效的护身符。

- 为什么“叠加”不是简单的并行?量子叠加更像《西游记》的分身术:孙悟空虽然同时变出多个分身,但只有你开口喊“收”,结果才会随机坍缩为一具真身。

- 量子优势何时才能真正到来?Google曾在一杯咖啡时间里完成经典超算万年的任务,可它解决的是一个精心设计的数学游戏,真正的优势需要先回答硬件的可靠性与场景的通用性。

硬件路线的“三国演义”

目前三大主流阵营把实验室变成战场:超导电路、离子阱、硅量子点。- 超导阵营依赖接近绝对零度的冰箱,IBM与Google押注于此;优点是门操作速度快,缺点是“巨型冰箱”让机房比客厅还大。

- 离子阱阵营用激光驯服带电原子,霍尼韦尔 Quantinuum 能在单芯片上同时操作几十个离子;误差率低到0.1%,但激光调谐复杂得像交响乐指挥。

- 硅量子点把传统半导体工艺直接翻一倍:把电子塞进纳米级的硅量子点,英特尔与澳大利亚新南威尔士大学正在把CMOS兼容芯片塞进8英寸晶圆厂。

软件层面的隐形护城河

硬件再强也需软件调和。量子编译器好比翻译官,负责把人类的算法思路转换为门级操作。IBM Qiskit 的开源哲学让新手5分钟就能在云平台上跑之一行“Hello World”。而变分量子算法(VQE、QAOA)则像厨师手中的半成品酱料:它允许你边尝边改,用一台含噪声设备也能逼近更优解,避免了“完美量子计算机”才能干活的尴尬。

量子纠错的“九章算术”

Google 2023年在《Nature》上发表的surface code实验让错误率跌破10⁻⁴,印证了“surface code阈值定理”:只要单门错误率低于1%,持续扩展即可实现容错量子计算。那代价呢?纠错冗余需要成百上千“物理比特”才能拼出一个“逻辑比特”,好比让三位打字员同时打一份稿子,通过多数表决得到正确结果。AWS Braket团队已在超导芯片上演示49逻辑比特蓝图,但全链路延时控制在50纳秒内仍是巨大挑战。

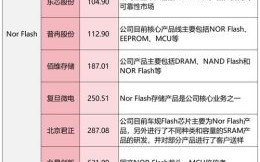

(图片来源 *** ,侵删)

产业落地的时间表与冷思考

1. 2025-2027:专用量子模拟器药企率先尝鲜,Roche与Cambridge Quantum Computing(现Quantinuum)合作,用VQE加速阿尔茨海默症靶点筛选;强生将量子退火用于新冠抗体优化。它们不需要完美通用量子机,而是在化学键计算这一特定赛道抢占先发优势。

2. 2027-2030:量子云计算API化

阿里云在2024发布了“量子版Lambda”,允许开发者把量子节点像调用普通函数一样嵌入经典工作流,预计把量子计算嵌入SaaS的门槛从PhD降至本科。

3. 2030以后:分布式量子互联网

“墨子号”实验星已实现1200公里量子密钥分发;下一跃迁是纠缠交换,把多个数据中心通过光纤量子中继链接,形成全球分布式算力网。正如《三体》里“智子”的跨星际通信,只是我们把科学幻想写进了RFC标准草案。

写在最后的个人笔记

站在2024年的尾巴回望,我觉得量子计算像极了上世纪六十年代的大型机时代:造价高昂、占地庞大、使用门槛极高,却点燃了后来无处不在的计算革命。真正颠覆世界的可能不是某一台百万量子比特的机器,而是像FORTRAN那样把复杂世界翻译成“量子方言”的工具链。下一次读到《计算的本质》时,我会把这句话圈起来:“计算不是魔法,而是一种可学习的语言。”

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~