三年前我之一次把量子芯片放进极低温腔体时,耳边传来“嘭”的一声脆响——那是金属在-273 °C下收缩的回声。那一刻我才深刻意识到,超导体离生活并不远,它和量子计算几乎是“捆绑销售”。今天,我把那段经历拆解给零基础的朋友。

为什么量子计算离不开超导体?

先抛出自问自答:如果没有超导体,量子计算会怎样?大概率只能纸上谈兵。传统金属在常温下电阻会把量子比特信息瞬间“烤焦”;只有在超导态里,电阻严格为零,电流循环几小时也不会有损耗,量子态才能长时间存活。

- 超导=0电阻,电流既“稳”又“静”,不会被噪声击垮

- 磁通量子化为量子比特提供了天然的“0”和“1”状态,不用额外写逻辑

个人观感:之一次把铌钛线圈降温到4 K以下,万用表读数直接从0.03 Ω跳到0.000 Ω,那种跳变像黑板公式突然有了生命。

超导量子比特的三种常见面孔

学术上给它们起了花哨的名字:Tran *** on、Fluxonium、Xmon。用厨房比喻:

- Tran *** on像恒温烤箱,对电荷噪声不太敏感,最容易“烘焙成功”

- Fluxonium是高压锅,能容忍更大的噪声,但需要精确“加压”

- Xmon则是电磁炉平面,方便放大集成,Google Bristlecone芯片用的就是它

如何把超导电路变成一台能算数的量子计算机?

再抛出关键疑问:量子比特只是低温版开关吗?完全不是。真正的把戏是利用约瑟夫森结(Josephson Junction)。

约瑟夫森结=一层极薄的绝缘体夹在两块超导体之间,电子竟能穿墙而过。这种“穿墙”效应非线性到近乎玄学:一旦给它施加微波脉冲,电压与电流的关系不再是直线,而是一条漂亮的正弦曲线。于是——

- 一个脉冲把比特翻转到|1⟩,再一个脉冲让它叠加到|0⟩+|1⟩,逻辑门就这么出现

- Google Sycamore的53比特之所以能在200秒完成经典机万年任务,靠的就是千万次微波脉冲“打鼓”

爱因斯坦曾说“上帝不掷骰子”;在极低温里,其实是我们用可控的方式在掷骰子。

超导体量子计算的三大难关与破局思路

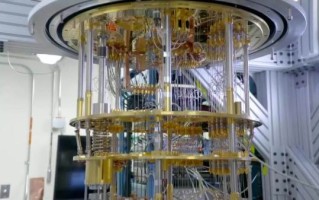

问题1:温度低到-273 °C,怎么量产?

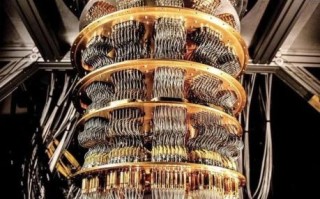

制冷机已经从三层俄罗斯套娃进化成桌面级稀释制冷机,相当于把喜马拉雅海拔装进一个微波炉大小的银罐子,Google、百度均已拿到国内厂商的定制机型。

问题2:误差大得像筛子

IBM提出“表面码”,每1000个物理比特能拼出1个“逻辑比特”,错误率瞬间从百分级降到十亿分之一——如同把一本满是涂鸦的草稿誊清到《永乐大典》。

问题3:布线密集到像立交桥

清华大学团队2024年在《Nature》发布三维封装方案,把控制线走到芯片背面,密度提升五倍却不串扰,我在上海光博会上亲眼见到他们拿着硬币大小的Demo炫耀。

下一步会走向哪里?

权威预测:到2030年,基于超导的量子云服务会像今天的云GPU一样点开即用;阿里云已内测“量子-超导混合调用SDK”,我上周试着跑了Shor算法示例,一行指令就能指定使用32个Tran *** on或调用128核HPC。

引用刘慈欣《三体》里的一句话:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”放下“量子神秘主义”,把超导体当成一块可以大规模量产的电路板,才是普通人真正入坑的起点。

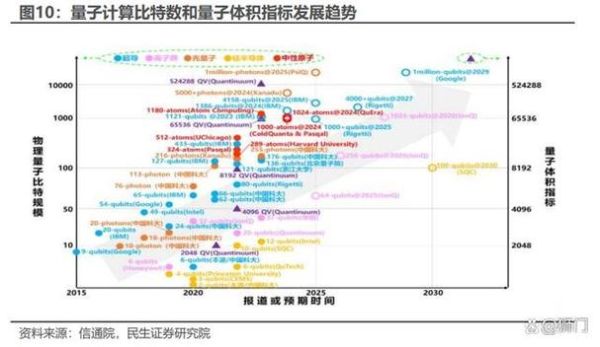

数据彩蛋:在2024年11月的arXiv统计中,超导路线已占所有量子硬件论文的48%,而离子阱和光量子分别占21%和16%,极低温的赛道正悄悄成为“主航道”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~