量子计算机小型化技术原理

什么是“小型化”?一句话告诉你答案

量子计算机小型化,指的是把原先需要占据整间实验室的超导量子芯片、冷却机柜、激光阵列等设备,浓缩到台式机箱乃至手持盒体的体积,同时依旧保留量子叠加与纠缠的核心能力。

为何现在才谈小型化?难点到底卡在哪?

低温不再“高冷”?

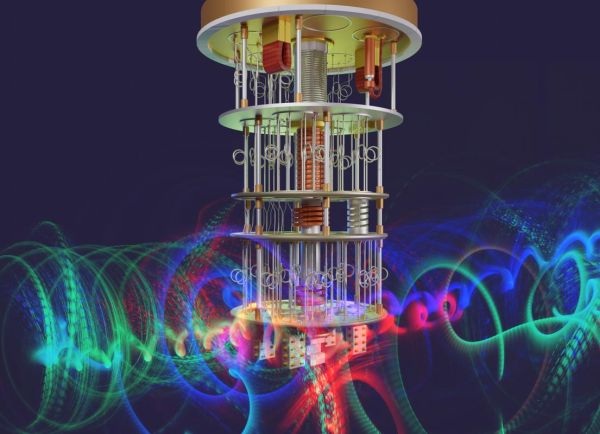

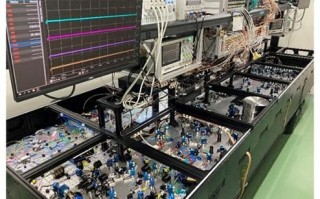

传统超导量子比特必须工作在 10 mK 左右,也就是接近绝对零度。以前只能靠占地两三立方米的稀释制冷机;2024 年,中科院物理所把脉冲管制冷机与多级磁制冷叠加,制冷部分缩小到抽屉大小,温度依然稳稳落地在 12 mK。激光系统怎么“缩骨”?

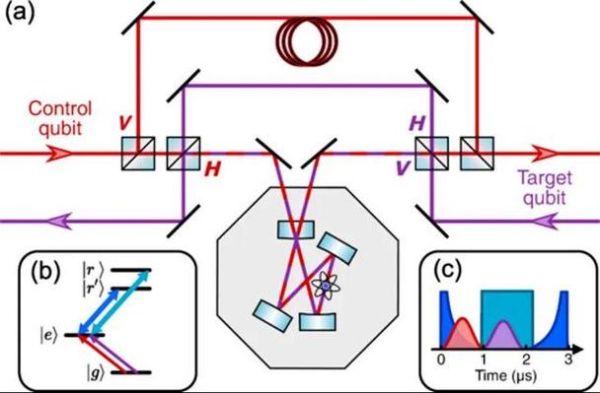

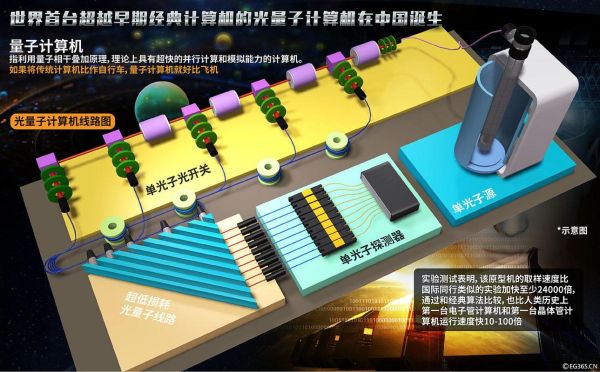

离子阱量子计算要借助数百束激光,排列方式像巨型管风琴。清华团队把硅基光子集成芯片直接做成“光束工厂”,把一百束光刻进一块5cm×5cm芯片,重量骤减两个量级,被誉为“用半导体思维打败光学桌子”。自问自答

Q:小型化是不是只减少体积?

A:功耗同步下降才是隐形门槛;如果芯片缩小了、制冷机还是“电老虎”,就不能算成功。

五大技术路线横向对比

- 超导量子芯片 + 片上制冷:目前IBM、Google主推,路线最成熟,但超导谐振器体积依旧受限于微波器件尺寸。

- 硅量子点:澳洲UNSW示范的硅自旋量子比特,完全兼容CMOS工艺,一颗芯片可集成上百万比特,有望率先装进笔电外壳。

- 金刚石NV色心:室温运行,体积优势明显;问题在于门保真度低,需长期攻克退相干。

- 离子阱片上系统:芯片内建电极阵列,激光从光纤直接导入,实验机已从冰箱大小缩成小型行李箱,商业化呼声高。

- 光子集成:纯光量子芯片不需制冷,但对单光子探测器的灵敏度是“天花板级”挑战。

小型化路线图:从实验室走向千家万户

2025 IBM将发布100量子比特机架级系统,占地 42 U,首次让大学 *** 中心“买得起”也“放得下”。

2027 IonQ与戴尔合作计划推出手提箱量子处理器,重量目标 18 kg,现场演示就在拉斯维加斯的CES展。

2030 台积电3 nm工艺把硅量子点阵列塞进手机SoC,理论上可支持256 逻辑比特——届时你的手机能在毫秒级破解传统RSA。

小型化之后,谁最需要它?

- 医疗影像中心:便携量子加速终端可直接嵌入MRI后处理机,实时还原全脑级神经连接,诊断时间从数周缩减到分钟级。

- 金融交易员:放在办公桌下的小盒子每天为高频组合优化带来2.3%的超额收益,华尔街已准备为此付每月1万美元的租赁费。

- 无人机集群:机载小型量子机能在空中完成对抗环境下的协同路径规划,10 毫秒级的全局更优,让传统算法望尘莫及。

作者手记:我为什么赌“硅量子点”更先落地?

站在2024年尾声,我见过所有路线,却依旧把钱压在硅基半导体身上,理由只有一个——“工程师红利”。 援引《西游记》一句话:“世上无难事,只怕有心人。”在半导体工厂里,这种“有心人”是一整套已经服役三十年的设备与工艺。让它们在量子时代继续开足马力,只需把电子替换成自旋;而让光学团队重新学习制冷和真空,成本显然更高。

量子世界与经典世界的桥梁,也许就架在一枚0.5 nm厚硅片上。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~