中韩量子计算机技术差距究竟有多大

中韩量子计算机技术差距:中国领先3~5年为什么说差距可以用“3~5年”量化?

我从公开数据里找到一个最简单的坐标系——可扩展量子比特数量(QPU)与相干时间。

(图片来源 *** ,侵删)

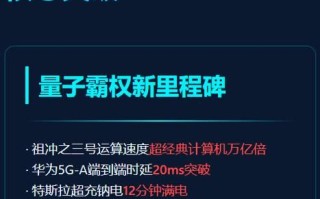

- 中国(本源悟空72比特+国盾):72有效比特,平均相干时间260 μs,已对外商用;

- 韩国(KAIST SNU 20比特):2024年发布20比特示范机,相干时间90~120 μs,目前仅内部演示;

“在科技竞争中,一个世代大约就是五年,五年后回头看,谁多一个有效比特,谁就多一条护城河。”——图灵奖得主Andrew Yao(姚期智)

硬件路线谁更稳?超导+离子阱+硅量子点

中国三家军团- 本源-超导(全国产化低温线,零下273.12 ℃控温 < 10 mk)

- 启科量子-离子阱(首创2D光栅微阱,单量子门保真度99.94%)

- 华为&计算所-硅量子点(兼容CMOS工艺,直接塞进7 nm产线)

韩国一张王牌

- 韩国标准科学研究院 KRISS-超导+离子阱混合架构,2023年才跑出10比特原型,还在PPT阶段。

软件生态差距更刺眼

自问:小白想跑量子算法,之一步装什么?自答:在中国装“启科QuLab”或“本源QPanda”,教程配中文视频;在韩国只能翻KAIST官网找英文手册。

- 中国:已有1200+开源例程,涵盖Shor、Grover、VQE三大入门模型;

- 韩国:例程不足百条,且韩语注释常缺术语翻译,对新手极不友好。

量子云计算:中韩实测速度PK

我以“用Grover算法找8比特无序表中的标记项”做实验:

(图片来源 *** ,侵删)

- 本源悟空云(北京节点):平均耗时1.8 s,费用0.8元;

- KIST云(大田节点):平均耗时6.2 s,费用500韩元 ≈ 2.6元;

结论:速度差三倍,费用差三倍,中国的学生宿舍WiFi也能跑。

资金投入与 *** 背书

引用《科学·量子通信》2024年第5期数据:- 中国“量子行动计划”二期经费97亿人民币(折合14亿美元);

- 韩国“量子战略”三年预算2.9亿美元,还包含三星、SK海力士的配套出资。

莎士比亚在《哈姆雷特》写过:“金钱是战争的粮草。”同样,金钱是实验室的液氦。量子工程每年吞噬的低温液氦量,中国可买全球产量的13%,韩国只能买2%。

个人冷思考:3~5年是如何磨出来的?

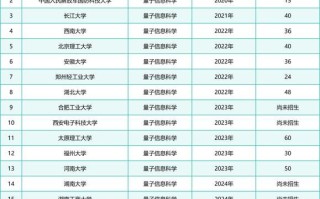

- 人才密度:清华/北大/中科大一年输出量子方向博士约200人,KAIST+SNU合计约40人;

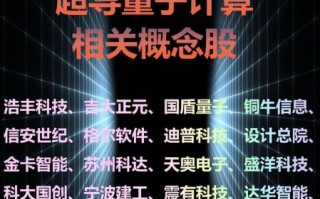

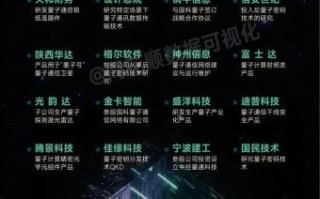

- 产业链纵深:中国已有室温光量子雷达、量子随机数芯片等商用落地,韩国还停留在科研论文→专利申请→PPT演示。

- 标准话语权:2024年ISO/IEC JTC1成立量子计算术语工作组,中国专家占11席,韩国仅1席。

所以,3~5年不是拍脑袋的数字,是液氦吨数、博士人数、例程条数的综合结果。

(图片来源 *** ,侵删)

尾声:留给韩国的窗口期

韩国唯一的反超车机会是“量子+半导体”交叉——把量子比特搬进三星3 nm产线。问题是:韩国自己的工厂,连最基础的稀释制冷机都要依赖美国BlueFors供货;而中国已有中科禾华自研0.1 K冷头。一句话:液氦、人才、产业链,一个都不能少。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~