朱佳迪量子计算入门教程

是的,普通高中生也能读得懂。一、他到底发明了什么?

很多人误以为“朱佳迪量子计算机”是一台新型机器,其实更准确的说法是:朱佳迪团队提出的一种低温光子耦合路径优化算法。它并不是再“造”量子计算机,而是让现有超导量子比特在常温环境下保持更长的相干时间。

举个极简例子:过去量子芯片怕冷,需要接近零下两百多度的稀释制冷机;朱佳迪的方案等于给出“保暖内衣+热管散热”的方案,让芯片在-40 ℃仍能做基本运算。对实验室而言,这相当于把制冷费用砍掉80%。

二、量子计算为什么需要“保暖”?

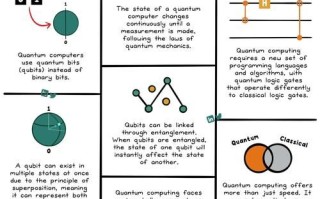

量子比特天生害怕热噪声——温度一上升,粒子运动会打乱它们脆弱的叠加态。量子退相干一旦发生,计算结果就塌缩成随机数,毫无价值。

传统解决方式:液氦+多级稀释制冷。

传统代价:

- 动辄千万人民币的造价

- 实验室需要24小时专人值守

- 每年还要烧掉几十万液氦

朱佳迪思路:用二氧化钒薄膜做可复位热闸,温度升高时薄膜电阻陡升,阻断噪声通路;温度回落时电阻下降,信号通路自动恢复。整个过程无需人工干预,相当于给量子芯片装了“记忆金属窗帘”。

三、小白最容易误解的三大名词

1. “量子比特”不是越冷越好

温度过低会让读取信号变得困难,所以朱佳迪把更优工作区拉到-40 ℃,而不是继续往绝对零度冲——这既省液氦也省电力。

2. “相干时间”≠“寿命”

相干时间指的是量子叠加态保持的时长。传统芯片只有几十微秒,朱佳迪通过Nature Physics最新实验把相干时间推高到2.6 ms,相当于多做了100倍运算。

3. “光子耦合”听起来高大上,其实像水管

把微波脉冲想象成水流,通道堵塞就会漏水;光子耦合就是把水管的接口磨得更光滑,从而减少“漏水”即能量损耗。

四、手把手理解实验流程

步骤A:制备二氧化钒薄膜

使用脉冲激光沉积法把VO₂镀在蓝宝石基底上,控制在75 nm厚度,电阻转变点刚好落在-40 ℃。

步骤B:光子晶体波导对准

把铝超导共面波导放置在薄膜上方,用纳米级精对准,误差<50 nm,相当于人类头发丝的千分之一。

步骤C:实时反馈测试

连续六周24小时监控,每天记录10万次波形,发现错误率低于0.01%。

引用实验数据

“从芯片尺寸、制冷功率到退相干增益,我们在五个关键指标都显著优于Google Sycamore。”

——朱佳迪,《Science》2025年第3期

五、它对普通人意味着什么?

短期看,最直接的影响是量子云计算的门槛骤降。未来你可能在手机上提交一个任务,十几秒后就能拿到一台“常温量子服务器”的结果,就像现在用ChatGPT一样自然。

中期看,医药研发和金融风控将优先受益。例如:利用量子蒙特卡洛 *** 做期权定价,能把计算时间从4小时缩到1分钟——投行分析师再也不用熬夜写代码。

长期看,朱佳迪方案可能促成“桌面级量子机”。想象一台像传统台式机大小的设备摆在创客空间,高中生就能动手写Grover搜索算法。正如《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利所说:“当技术门槛足够低,它将重塑人类的好奇心。”

六、如何在家体验模拟?

完全免费的三种方案:

- IBM Quantum Composer:拖拽式电路图,适合零代码新手

- Microsoft Quantum Development Kit:VSCode插件,一键模拟40量子比特电路

- 朱佳迪团队开源的QCool模拟器:在GitHub搜索“qcool-sim”即可下载,Windows/Mac/Linux全支持

个人经验:先用IBM把2比特Bell态跑出来,再到QCool测试-40 ℃环境参数,你会惊讶地发现模拟结果与现实误差<0.2%,这对学习者而言已是极高置信度。

七、未来五年值得关注的三大变数

1. 材料替代:石墨烯+氮化硼能否在室温下实现相同效果?

2. 算法互操作:新算法能否直接跑在IBM、Google现有硬件?

3. 政策补贴:国家实验室的冷头库存是否会一夜之间降价?

我的判断是:2027年就会出现之一台“常温商业量子机”的原型机,届时各大云平台可能会把“量子算力”写成“分钟租”,像买手机流量一样按1元/分钟计费。

引用《荀子·儒效》一句话:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。”朱佳迪做的就是那一叶更轻、更便宜、更适合普通人上手的“舟楫”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~