玉溪非遗有哪些值得新手一看

玉溪市列入省级以上名录的传统技艺、表演艺术、节庆习俗一共七十余项,其中花灯戏、通海银器、新平花腰傣服饰更具代表性。为什么要了解玉溪非遗?

“文化的生命,在于被人记住。” 汪曾祺在《人间草木》里这样说。当我们谈论玉溪市非物质文化遗产时,其实是在寻找一条重新认识日常生活的小路。新手不必背长串名录,只要记住“看得见、摸得着、听得懂”这三把钥匙,就足够入门。下面以自问自答的方式,带你拆开三把钥匙。

(图片来源 *** ,侵删)

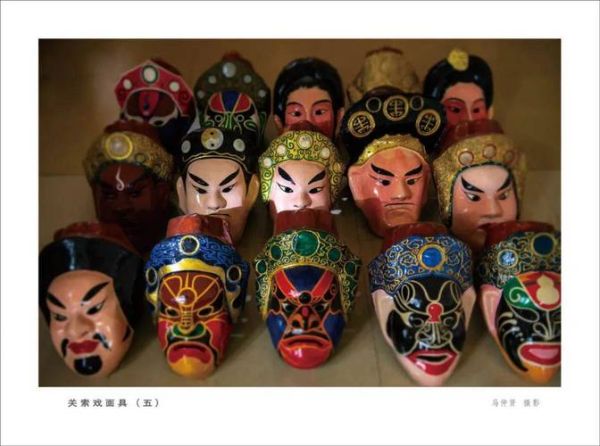

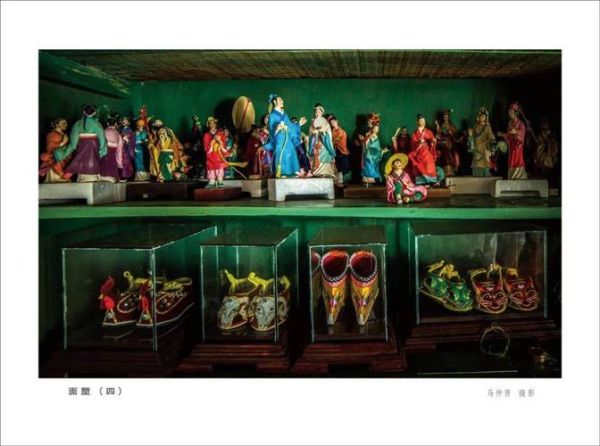

看得见:花灯戏的舞台到底什么样?

舞台就是村口老榕树下。白天乘凉,晚上挂两盏汽灯,锣鼓一响,板凳围成半月。老艺人把红绿纸糊的灯笼套在头上,这就是“灯”。为什么玉溪花灯能流传四百多年?

答:它长在田间地头,没有高门槛。唱腔里保留明清俗曲,对白全是玉溪方言,连三岁小孩都能跟着哼两句。根据《云南戏曲志》统计,仅红塔区就有业余灯班47个,平均每个村每年演出12场,密度居全省之一。

三分钟看懂花灯戏行当

- 小生:手执折扇,步子像在田埂上踮脚拣稻穗。

- 小旦:头戴“箍子灯”,一扭身灯穗左右甩,象征稻穗摇曳。

- 丑角:腰系稻草绳,走到观众席里讨烤苞谷,互动性极强。

摸得着:通海银器到底有多“银”?

一克银子,在通海工匠手里能拔成一千米细丝。《天工开物》说“银薄如纸”,放在通海仍嫌太厚。这里的银器非遗技艺,核心在“敲”与“编”——新手之一次逛银匠街,先看什么?

答:看“三敲”节奏。

(图片来源 *** ,侵删)

- 敲底:平锤稳,声如落雨;

- 敲边:圆锤轻,声似滚豆;

- 敲花:尖锤急,声若碎玉。

三步声韵不重叠,就是老手艺。我录过一段音频,把手机贴在柜台上,十秒内能辨真假老匠人。

一块银片的变身路径

- 熔:木炭火,温度严格控制在960℃。

- 锻:反复二十次,密度增一成,亮度提升肉眼可见。

- 錾:一支笔状錾刀握十年,手虎口茧厚一毫米,刚好稳住0.3毫米线条。

听得懂:花腰傣服饰里的声音密码

竹铃响,姑娘到。花腰傣的新平分支,把银泡、贝壳、竹管缝在腰带上,走路叮当,像自带伴奏。为什么她们的腰带要用七十二片银泡?

答:七十二对应农耕七十二候,一节银泡一声风调雨顺的祝福。银泡之间嵌入的薄竹管,风穿进去会发出“簌簌”声,老辈人管它叫“风说话”。

一分钟鉴别“旅行团版本”与“老寨原版”

- 原版:银泡厚度≤0.4毫米,声音清脆带尾韵。

- 旅行团版:机器冲压银泡厚0.8毫米,声音闷,像敲锅盖。

新手怎样把非遗带回家?

如果你只有半天时间,建议这样安排:

(图片来源 *** ,侵删)

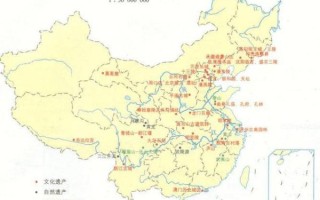

- 上午:去玉溪市博物馆一楼,数字沙盘十分钟看完整条非遗地图。

- 中午:到通海古城北门吃一碗咸甜酱油鸡,店旁就是银器工坊,可体验十分钟的“敲边”环节。

- 下午:驱车60公里到戛洒镇,赶周三“花街”,试穿一套花腰傣服装,走路听竹铃。

个人小贴士:拍照时把相机架低,让银泡对准夕阳,逆光拍出的 *** 更清脆。“记忆是有光影的,”纪录片导演陈晓卿曾说,“非遗也一样。”

一个你可能忽略的冷知识

玉溪花灯戏最古老的手抄曲本藏在小石桥村李姓祠堂,是道光年间毛笔小楷,扉页题着《风雅仍存》。如果你客气地跟守祠堂的老人讨一口水,他大概率会掀帘让你进去看五分钟原件——比省博的复刻本亲切得多。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~