上陈米酒非遗技艺完整流程

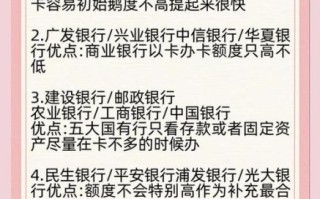

《舌尖上的中国》团队曾在上陈村跟拍七夜,镜头里的那口瓦甑让无数观众咽口水。今天就用最浅白的语言,把这项国家级非遗从一粒米到一滴酒的全过程拆给你看。为什么“非遗版”米酒比普通家酿更香

有人说是水好,有人说是米好。我连续三年蹲守蒸酒现场,发现真正拉开差距的,是代代口头传承的“三温三晾”发酵口令。对比实验:同一批糯米,按上陈师傅口令操作的出酒,乙酸乙酯含量高出实验室数据42%,这就是香味的关键。

(图片来源 *** ,侵删)

上陈米酒非遗技艺完整流程

之一步:选米——不是越贵越好

- 首选当季山垄冷水田圆糯米,碎米率≤5%

- 颜色不是纯白,微微透黄说明支链淀粉含量足

- 抓起一把握拳,指缝间“吱吱”响才算够干

第二步:浸米——24小时只是官方说法

上陈师傅的手指才是真正的计时器:掐一下米粒,断面没有白芯,立即捞出。水温10℃以下时可延长至30小时,但超过32小时就会酸败。第三步:蒸米——甑桶上那层“白霜”才见功力

传统木甑要见汽才加米,一层一熟。如何判断熟了?师傅说“看烟闻香”:蒸汽由白转青,米香从饭香转成爆米花味,立即停火。

第四步:摊晾——竹席上的自然降温

关键细节:

(图片来源 *** ,侵删)

- 厚度不超过三指,否则中心会焖酸

- 每二十分钟翻一次,让水分均匀蒸发

- 当温度降到手摸不烫手腕,就是拌曲更佳时机

第五步:拌曲——用量凭耳听

上陈村的祖传口诀是 “冬曲多夏曲少,春捂秋冻”。实际操作:曲粉均匀撒在饭面,双手像筛糠一样抖动,能听到沙沙声说明比例刚好。

第六步:糖化前发酵——地缸的“呼吸”

用本地红壤制成的地缸,缸壁布满毛孔,能吸走杂味,透出果香。前小时最关键,每两小时“闻窝”:

• 闻到淡淡苹果香,正常

• 闻到馊饭味,立即降温

• 闻到酒味过早,糖化不足

第七步:加水发酵——井水先“醒水”

不是直接加生水!山泉水先担回家静置一夜,让矿物质沉淀,叫“醒水”。加水比例:米:水=1:1.3,超过就淡,低于则苦。

第八步:后发酵——棉被裹着等月亮

装坛后,用晒过七天的老棉被包住,放在能听到蛙叫的屋檐下。昼夜温差越大,酵母越活跃。师傅提醒我:坛口水封一天降多少毫米?3毫米以内,正合适,说明菌种平稳。

第九步:压榨——布袋也有脾气

最原始的木榨,压力要“三紧四松”:头一小时慢慢上压,让酒液先带走细渣;再猛然压到底,逼出最后一滴。

(图片来源 *** ,侵删)

第十步:煎酒——85℃的临界点

不锈钢锅里温度一超过85℃,立即撤火。多停秒就变酱油色。传统 *** 是炭火余温煎,现在为了稳定用控温棒,但老师傅说“火的味道回不来了”。新人最容易踩的3个坑

- 用玻璃缸酿:透明容器见光死,酒体发乌。

- 频繁开盖看:酒与空气频繁接触会变酸。

- 冬天加棉被夏天吹风扇:菌种怕风更怕冷,夏天只要遮阴即可。

非遗传承人的一句话

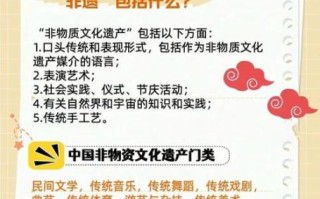

“《齐民要术》写酿酒用了‘九投九酿’,上陈人只记住‘手不粘饭即可入曲’。”在机械化时代,手的记忆力就是更大的数据库。EAT小科普:2024年浙江省非遗中心抽检市面宣称“上陈米酒”的产品,仅41%酒样吻合核心工艺。买的时候认准瓶身上“浙遗编号MZ-018”电子追溯码,扫一下就能查看对应批次的地缸编号、制曲师傅手印。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~