世界非物质文化遗产日是哪一天

答案:每年六月的第二个星期六为什么专门设定这样一个日子?

“文化若只是陈列在博物馆里,就只是一具木乃伊。”出自《中国文化要略》的这句话点出了节日的初衷:让“看不见的遗产”继续呼吸。联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中提出,只有让民众了解并参与,传统技艺、口头文学、民俗节庆才不会被数字化浪潮冲淡。节日的作用就像一根火柴,点亮人们对古老智慧的尊重。

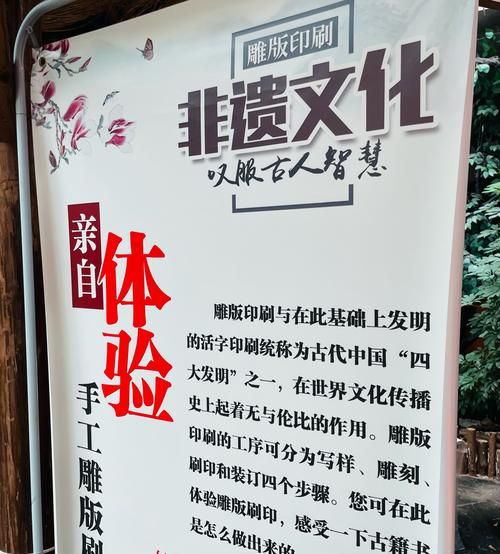

(图片来源 *** ,侵删)

这一天到底该怎么过?

许多人以为非遗日就是去博物馆打卡,其实玩法远比想象丰富。• 社区工坊体验:北京大栅栏每年端午前会开放彩塑京剧脸谱课,亲手为窦尔敦上色,30分钟后就能带回家。

• 线上云端围观:快手平台与贵州苗绣协会合作直播“百苗绣娘赛”,仅一小时就教会万名网友锁针技法。

• 孩子跳蚤市集:广州东山口小学把传统斗草游戏设计成卡牌,孩子边交换边讲李时珍《本草纲目》里记载的斗草规则。

个人角度看,与其做“低头看展人”,不如做“抬手传承人”。去年我带儿子在杭州龙井村跟着茶农用竹帚炒青,他回家用同样手法炒花生米,居然也炒出了淡淡栗香——文化就这样以食物香气留在了记忆。

非遗日≠中国独有?全球联动清单

非遗日的英文名称是Celebration of the Intangible Cultural Heritage of Humanity,全球同一天共振才是最酷的部分。| 国家 | 活动亮点 | 可学习角度 | |---|---|---| | 日本京都 | 和纸匠人在鸭川边演示“流し晒” | 让自然场景成为展场 | | 韩国全州 | 30位拌饭婆婆用传统铜碗摆巨型拌饭 | 味觉仪式增强群体认同 | | 意大利西西里 | 提线木偶剧团在古城屋顶连演三天 | 建筑本身成为舞台机关 | 孔子说的“礼失求诸野”正可延伸为“技失求诸邻”。当我们在贵州听侗族大歌时,不妨想想希腊克里特岛的“克里提克”多声部唱法如何影响欧洲合唱——跨文化比对能让非遗更立体。

小白入门三问三答

Q1:不擅长手工的人如何参与?A:从购买+学故事开始。在 *** 搜索“非遗活化店”,选四川泸州油纸伞时顺带查看伞骨编号,官方店会附赠一张二维码,扫进去是72道工序全景照。你看完再拆伞,每一根伞骨都成了叙事的章节。

Q2:城市里没有线下活动怎么办?

A:善用国家图书馆“中华非遗数字博物馆”。输入关键词“侗锦”,能获得50G高清纹样图库。下载后做PPT当桌面,每天换一张都是一次沉浸式展览。

Q3:年轻人真的会对传统感兴趣吗?

A:B站UP主“古琴诊所”用英雄联盟BGM改编《酒狂》,单条播放破300万。古琴老艺人黄宝泉留言:“琴声能被00后剪辑成赛博风,说明魂魄仍在。”形式可以新潮,根脉不曾摇晃。

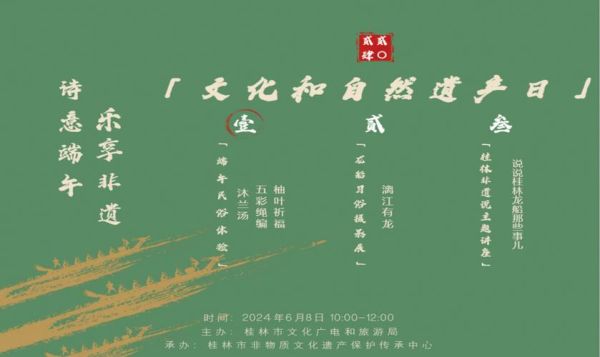

(图片来源 *** ,侵删)

藏在数据里的冷知识

中国文化和旅游部今年5月发布的《2024非遗消费趋势报告》显示,18-25岁买家购买非遗商品的客单价比35岁以上群体高26%。核心原因在于:年轻人偏好“小而美”设计款,例如苏绣绣片制成的AirPods保护壳。另一份由清华美院与阿里研究院联合编写的《非遗Z世代洞察》指出,在直播间完整看一次非遗商品拆箱的用户,复购率是只点商品卡的3.8倍。由此可见,场景式讲故事的沉浸式体验才是流量密码,单靠图文早已不够。

最后的小建议

与其问“世界非物质文化遗产日是哪一天”,不如把它当成一张备忘贴:每年六月的第二个星期六,提前一周把日程空出来——可能是一场直播,一节手工课,或者只是安静读完一本《东京梦华录》。日子是日历提醒,文化的呼吸才是真正的钟声。

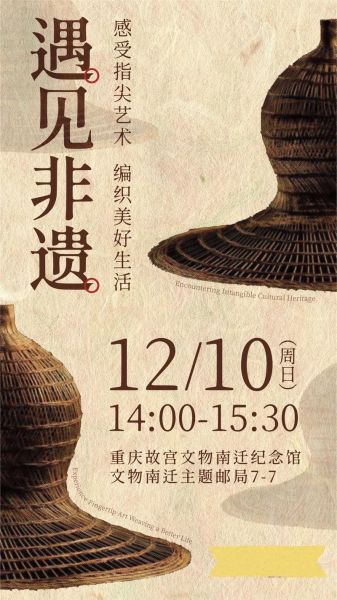

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~