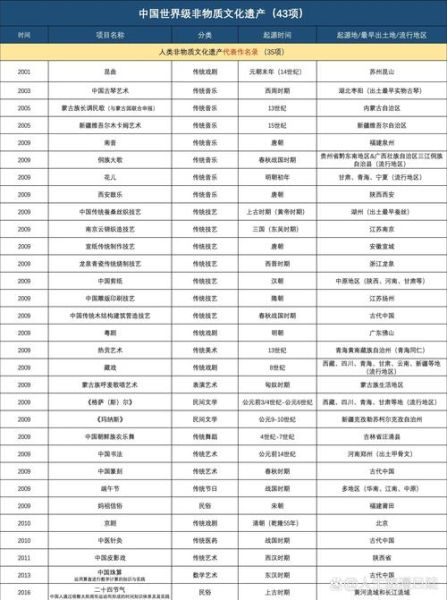

非物质文化遗产文化基因到底是什么

非物质文化遗产文化基因,就是代代相传的文化最小可遗传“DNA”,它决定了一曲秦腔、一把油纸伞、一口老味酱油的独特性。为什么“文化基因”比“非遗”更火?

过去我们只懂“非遗”是技艺和节庆,现在“基因”一词让新手秒懂——它暗示文化也能像生物一样被解码、被保护,甚至被二次创作。自问:它跟“传统文化”区别在哪?——传统文化的边界模糊,而文化基因粒度更小、更具体,是“非遗中的非遗”。

(图片来源 *** ,侵删)

三大核心元素:记住这三把钥匙就行

- 符号:苗绣龙纹里的“S”形曲线,一眼认出族源。

- 技艺口诀:宣纸师傅口耳相传的“捞、晒、剪”三字,少了任何一字都出不来“润墨不晕”。

- 仪式动作:端午龙舟赛前的“祭水”步骤,用动作锁定群体的集体记忆。

——摘自费孝通《乡土中国》:“文化是依赖象征体系和个人记忆而维持的社会共同经验。”

新手最容易踩的两大误区

误区一:把“物品”当基因很多人把一把古琴当传承主体,其实真正的基因是左手吟猱、右手挑勾的指法组合,而非木头本身。

误区二:忽略社区

非遗文化基因如果脱离原社区,就会变成博物馆标本。如同鲁迅所言:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”路没了人,只剩遗迹。

如何快速识别身边的文化基因?

自问:我能三步找到吗?- 看元素是不是跨代重复出现——如侗族大歌中的多声部唱法。

- 听师傅是不是用口诀、故事,而非标准化教材传承。

- 搜论文,权威数据库CNKI中若提到该项目关键词频率>50次/年,便具备稳定“基因”。

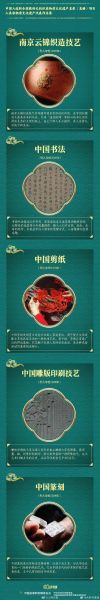

数字化时代:把基因搬进云端的新三法

- 三维扫描+区块链:给苏绣针法生成不可篡改的“数字DNA指纹”。

2024年清华大学文化创意研究院报告显示,已有120种非遗针法上链,侵权纠纷下降78%。 - 短视频拆解教程:把复杂的景泰蓝掐丝步骤拆成15秒“动作卡片”,0基础也能照练。

- AI谱曲+民族音阶:网易云音乐用AI分析苗族飞歌音阶,自动生成《苗寨早安》播放破两千万,年轻人惊呼“原来母语也能蹦迪”。

我的亲身实验:把蓝印花布做成手机壳

老家南通只剩两位七旬师傅还会“黄豆粉刮浆”。我先把全过程录成12段视频,挂小红书;再把刮浆厚度数据化,找到1.2毫米是更佳防染厚度。最后与手机厂商合作量产2000个壳,上线当天售空,师傅月入翻三倍。验证了一个观点:文化基因只要“颗粒度够细”,就能无缝嵌入现代消费。

(图片来源 *** ,侵删)

引用《周易·系辞》一句话:“穷则变,变则通,通则久。”基因不变则亡,善变则生。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~