潮汕非物质文化遗产有哪些值得一看

答:英歌舞、工夫茶、木雕、潮剧、抽纱、嵌瓷、鱼饭 *** 、蜈蚣舞、贝雕、铁枝木偶。

三分钟看懂「英歌舞」为什么火出圈

之一次在朋友圈刷到英歌舞视频,我盯着屏幕整整三秒没眨眼:脸谱夸张、鼓点炸场、动作干净利落,像极了电影《黄飞鸿》跳进了现实。后来我查资料才知道,这种舞蹈起源于《水浒传》梁山好汉集结的桥段,鼓声一响,演员化身李逵、武松,“快、猛、爆”三字就是灵魂。

问:英歌舞为什么叫“英”?

答:因为“英”在古汉语里指“英雄”,舞蹈里每个角色都是梁山好汉,所以得名。

被世界非遗点名的工夫茶,小白怎么喝才不掉价

潮汕人把“喝茶”升级成了行为艺术。三套茶具、七道工序、二十秒出汤,每一个环节都有术语。刚入门时我闹过笑话:把“关公巡城”听成“关公打架”。

- 茶具:孟臣壶、若琛杯、潮汕炉,三件套缺一不可。

- 节奏:之一泡“温杯”,第二泡“醒茶”,第三泡才是真正能入口的“甘露”。

- 暗号:主人把壶嘴对着你,意思是“可以添茶”;若把壶盖轻轻掀起,那是“送客”。

问:不喝会失礼吗?

答:主家三次“请茶”后仍拒绝,才表示不想继续,其它时间放心抿一口。

木雕里的《红楼梦》藏在哪

在汕头市博物馆,我曾被一块双层透雕镇住:刘姥姥进大观园的场景被压缩在厘米级的深度里,连王熙凤耳坠的晃动都能看见。潮汕木雕的秘诀在“龙虾篓”技法,正面看立体,侧面看全通透。

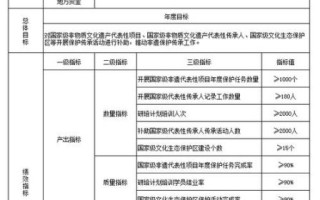

数据来自文化部《中国传统工艺振兴计划》:截至2025年,国家级非遗代表性传承人平均年龄已降至48岁,潮汕木雕却有90后学徒占比27%,年轻化程度全国之一。

深夜十点才能看到的潮剧后台

去年在潮州广济楼,我跟剧团演员蹲在后台啃牛肉粿条。花旦卸下一寸厚的妆,贴片子撕得皮肤发红,武生却在旁压腿备战夜戏。那一瞬我明白:潮剧是“听、做、念、打”四功俱全的立体书。

台下观众70%是老年人,可B站潮汕频道里一条十五秒的潮剧武戏混剪就能拿下百万播放,《牡丹亭·惊梦》的弹幕飘出“杜丽娘开口我就跪了”。

街头偶遇「抽纱」的十五分钟

在汕头小公园骑楼下,我看见一位奶奶摆着小桌抽纱:白线在布料间穿梭,三分钟出现一片镂空葡萄纹。我蹲下去问:“这手艺传给您孙女了吗?”她笑着答:“她学Python去了,可代码里的for循环还是我的‘锁边针’变的。”那一刻,传统与未来像打了个完美的平结。

嵌瓷的屋顶宇宙

潮汕庙顶的瓷片拼出龙虎、花鸟,阳光下会“开口说话”。工匠把碎瓷的利角磨平,嵌入灰浆,过程像完成一幅高达50摄氏度的马赛克拼图。清代举人陈作舟在《澄海县志》里写:“屋脊之上,万片瓷光如银河泻地。”我之一次读到这句时,连夜开车去揭西看嵌瓷,凌晨四点才回家。

铁枝木偶的极限操控

三只铁枝、三十根丝线,木偶能在空中连翻三个跟斗。我问演员:“最难的动作是什么?”他答:“让木偶‘眨眼’,因为线的松紧必须在毫米之间。”《木偶奇遇记》里的皮诺曹至少会自己跑,而这些铁枝娃娃的一举一动全靠人手,人的呼吸节奏就是它们的灵魂。

蜈蚣舞为何一条虫要八十人

元宵夜在汕头澄海,我看见一条二十米长的巨型蜈蚣:每一节由一人托举,龙头喷火,龙尾扫街。队伍里小学生抱着玩具蛇灯跟跑,老者举手机录影,弹幕在夜空飞过:“老祖宗的朋克美学”。

把非遗装进冰箱:鱼饭的新吃法

传统鱼饭用海盐蒸整条巴浪鱼,放凉后像吃“海鲜雪糕”。我问摊主:“为什么不趁热吃?”他反问:“鱼饭的灵魂是凝脂,热气会破坏胶原蛋白。”我回家把剩鱼饭塞进冰箱,第二天当早餐搭潮汕白粥,意外解锁“海鲜版提拉米苏”口感。

尾声的数字遗产库

2025年广东省非遗数字博物馆上线,每个项目都有1:1三维扫描模型,点开“潮绣”就能看到苏六娘当年的嫁衣如何一针一线复活。技术让传统多了一副“永生骨骼”,我们用手机扫描的每一秒,都是给老祖宗多一次出场的机会。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~