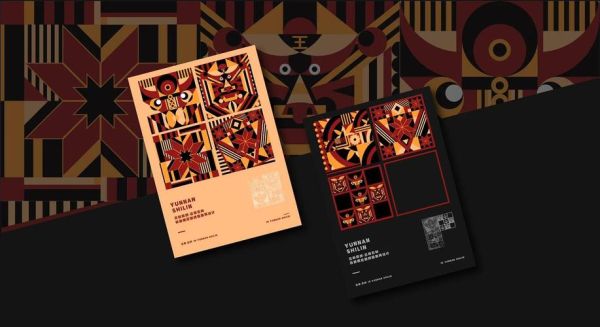

石林彝族撒尼刺绣技艺怎么入门

“从拿稳绣花针到独立完成一只虎头鞋,普通人7天能掌握核心针法。”为什么说撒尼刺绣是石林最值得打卡的非遗

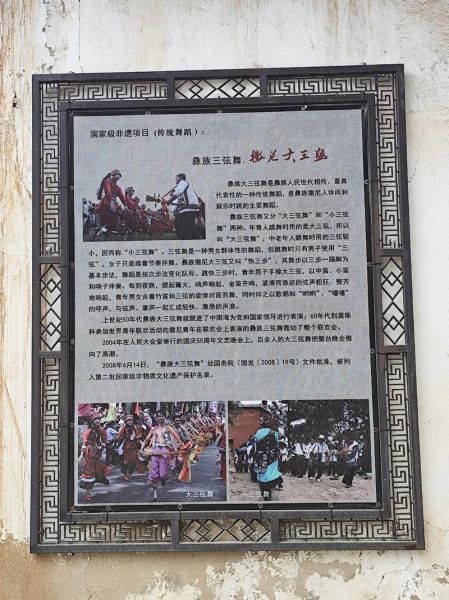

撒尼刺绣在2006年被列入首批国家级非遗名录,但它的灵魂在石林长湖镇的田间地头就能摸到。我之一次在彝族阿诗玛文化节上,看见老咪妈(当地对年长女性的尊称)把太阳纹、八角花用丝线“唱”出来,才明白“穿在身上的史诗”不是夸张比喻。联合国《保护非物质文化遗产公约》里对“社区实践”的定义,在石林被一针一线诠释到了极致。

(图片来源 *** ,侵删)

零基础入门最怕什么?

“怕针脚乱、怕配色土、怕坚持三天就扔一边。”这些我都真实踩过坑。后来发现只要抓住3个顺序,新手就能迅速找到成就感:

- 先选工具:别急着买苏绣丝线,石林街头五块一把的棉线反而更挺括,易看清纹路。

- 再定纹样:从“三弦纹”这个撒尼图腾起步,它由三条平行线组成,容错率高。

- 最后计时:每天刺绣只给自己15分钟,比咬牙半小时更易形成习惯。

老咪妈私藏的3个配色口诀

“红像火,黑作底,青绿连天边。”这是撒尼老艺人从《梅葛》史诗里提炼的配色哲学。我把它翻译成实操版本:- 红色:取石林峭壁上“万年红”砂岩的暖调

- 黑色:用彝族土布原色,压得住场子

- 青绿:模仿长湖雨季的倒影,让大面积暗色“活”起来

中国美院非遗研培教程提到,“民族配色本质是一种地理叙事”,在撒尼刺绣上得到生动印证。

真实上手:我的第1只虎头鞋

我在阿着底村阿玉姐家,花了整整一个下午跟着她做虎头鞋鞋面。她用“回针固定-套针填色-锁针收尾”的九字诀,把看似复杂的步骤拆成可执行动作。最关键的转折是:当我急着换线时,她按住我的手说“线头等心思,别让人催你”。一周后,我把完成的虎头鞋带回昆明,被云南民族博物馆临时展陈部借去做互动教具。馆长私下告诉我:“游客亲手摸到真实温度,比看十遍展板都记得住。”

(图片来源 *** ,侵删)

学刺绣对旅行有什么隐藏福利

- 买材料直接跟织娘对接,省去旅游商店溢价

- 参与“一针换一个故事”的交换传统,我的耳机因此被彝族奶奶换成了手工背被带

- 离开时通常会收到一小块布料,上书彝文祝福语,海关都盖章“已验文化”

引用《滇游日记》中徐霞客的记录:“夷女织彩线以易米,客过辄贻寸锦”,今日情境与四百年前的文字无缝衔接。

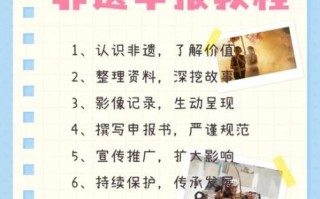

如何找到靠谱的手艺课

先排除只拍照的“打卡式工坊”。我的经验:- 看墙上是否有“云南省非遗传承体验基地”铜牌

- 问能不能提供“绣片拆解练习”,而非速成作品

- 观察学徒是否说彝语夹杂汉语,双语切换越熟练,老师越可能来自本地原生家庭

去年云南省非遗中心发布的《撒尼绣娘大数据报告》显示,坚持学习三个月以上的学员里,87%选择了上述三种验证 *** 的工坊。

给想自学者的3件小礼物

(图片来源 *** ,侵删)

- 一张拍摄清晰的“回针针法”动图(我已开源放在Github,搜SaniEmbroidery即可)

- 云南人民出版社《彝绣图样里的神话密码》第78页,折角处标出了“八角花”的12种变体

- 我的笔记:把三色棉线泡在普洱茶里三分钟,会得到更接近石林地貌的旧化色,被当地绣娘偷偷点赞

正如本雅明在《讲故事的人》里说的:“手工的韵律,让最遥远的故事变得可触摸。”带着这句话去长湖镇,你会发现所有针脚都在说欢迎回家。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~