茶文化非物质文化遗产如何传承给新手

茶就是中国的另一种语言。——引《茶之路》新手必问:什么是茶文化非遗?

联合国教科文组织把“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入人类非遗名录,意味着从种植、杀青到品饮、礼仪,整套知识系统被全球公认为“活的文化”。自问自答:

Q:我喝奶茶算不算接触非遗?

A:算入口,但不算核心。真正的非遗,是“人手心口”代代相传的手艺与仪式。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么入门要从“六大茶类”开始?

- 绿茶抓鲜爽:西湖龙井“抓、抖、搭”手势,三百年未变

- 红茶练醇厚:正山小种松烟熏焙,气味记忆一旦建立很难忘

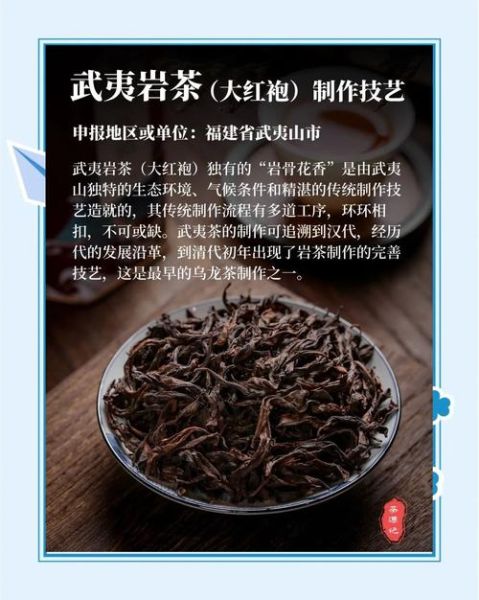

- 乌龙茶品层次:武夷岩茶“七泡有余香”,每一泡都在教你怎么呼吸

- 白茶玩转化:新茶清、老茶醇,年份就是时间魔法

- 黑茶学陈化:安化千两茶压杠时号子声,比博物馆讲解更动人

- 黄茶重闷黄:君山银针冲泡若得“群笋出土”之势,基本合格

在家零成本体验非遗的三步法

1. 找一泡“出生证”清晰的茶

认准包装上的SC编码+非遗传承人签名,比花哨故事可靠。2. 用“三计时器法”冲泡

手机倒计时:- 注水10秒洗茶

- 之一泡15秒

- 第二泡25秒

差异立刻体现在舌尖。

3. 写五句话日记

“汤色像午后窗棂的光”“回甘像小学放学之一口冰棍”——老舍写《茶馆》前就用过这招。

权威声音:非遗保护的下一步

浙江大学CARD中国农业品牌研究中心2025春季报告指出,18-25岁消费者已占茶叶线上消费41%,但能把产区与技艺说对的仅7%。这说明“内容为王”时代,准确易读的入门信息依旧稀缺。我认同报告的观点:与其堆历史,不如先让年轻人喝到安全、便宜、有故事的“样本茶”。

个人实战:一次在福建茶山的“翻车”

去年春末我之一次试做福鼎白茶日光萎凋,信心满满晒足三天,结果夜间潮气反攻,叶片发红报废。当地老茶农用闽南腔跟我说:“茶是活的,你要像哄小孩一样哄它睡觉。”这句话让我明白,非遗真正的传承不是技艺复制,而是与物对话的耐心。

延伸书单:三部读薄了就能开口聊茶

(图片来源 *** ,侵删)

- 《茶之基本》:陆羽原文配白话,比《茶经》好入口

- 《茶的故事》([英]罗伊·莫克塞姆):西方人视角下的中国茶贸易

- 《一片树叶的旅行》:央视纪录片脚本,比视频更容易截图做笔记

数据彩蛋:谁在搜索茶文化非遗?

百度指数近90天显示,“盖碗冲泡教学”搜索环比涨138%,“非遗研学旅行”上涨212%,可见“边学边喝”已成新场景。个人预测,2026年“小产区+一日学徒”路线会率先涨价,早点打卡就是赚到。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~