文昌文化为什么入选非遗?一文看懂

答案是:它以“孝友忠信”为核心精神,凝聚千年民间教育典范,兼具民俗、仪式与信仰的复合型文化遗产特质,满足联合国非遗三条标准。从“梓潼帝君”到“高考许愿”:文昌文化到底指什么?

我之一次去四川梓潼县七曲山大庙时,被香火震撼。当地老人说,“拜文昌,开智慧”。广义上:文昌文化=对文昌帝君的历史叙事+围绕科举形成的祭祀仪式+历代民间教育故事。它不像普通信俗,而是以“劝学”功能延续至今,形成了“送灯、开笔、开印”三大仪式。

(图片来源 *** ,侵删)

普通人关心的三大问号

问题一:它已经流传千年,怎么2008年才列入国家级非遗?

答:非遗评审并非“比历史”,而是看它今天是否还具有公共教育价值。2005年国家非遗名录启动,之一批优先抢濒危项目;文昌文化虽然活跃,却缺乏系统田野档案。2008年四川方面补递的《七曲山大庙文昌祭祀图谱》被专家称“填补空白”,这才通过。问题二:高考去拜文昌算不算“迷信”?

答:《非物质文化遗产公约》明确:“非遗不等同于科学,但尊重社区的文化权利。”换句话说,考生去庙里挂“状元笔”是心理赋能,而非官方导向。民俗学者叶舒宪曾在《民间信仰教育功能研究》中写道:“仪式将焦虑外化,以象征路径疏导现实压力。”问题三:小白如何快速识别“正宗”文昌仪式?

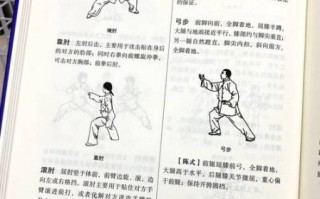

简单三步:- 是否有“启师”:仪式伊始,礼生朗诵《文昌孝经》,这是非遗档案指定文本。

- 道具是否三件套:“桂榜”榜纸、“魁星”木笔、“文昌印”石章,缺一则不完整。

- 音乐是否为“洞经古乐”:已被列入扩展名录,旋律以笛、箫、笙为主,节奏平稳不喧闹。

我的田野观察:非遗保护≠一成不变

去年12月,我跟着摄制组在文昌宫拍纪录片。守庙人老杨悄悄把二维码贴在香案边,“扫码听讲解”。他说年轻人没空听长篇大论,30秒音频反而更传播。这种微创新被四川省非遗中心当作优秀案例,证明传统可以轻量化,只要不篡改伦理核心。

(图片来源 *** ,侵删)

如何在日常体验“活”的文昌文化?

• 线上:关注“七曲山风景区”视频号,正月十五当天直播“送灯”仪式,用户可在弹幕写下心愿。• 线下:每年二月初三“文昌圣诞”,带上旧笔去宫观参加“开笔”典礼,道长会当场用朱笔点朱砂,寓意启智。

• 书籍:推荐《文昌阴骘文图说》清光绪刻本影印, *** 搜“中华再造善本”,图文并茂零门槛。

权威声音:专家、名著怎么说?

国家非遗评审委员刘魁立在《民俗学与非物质文化遗产》中写道:“文昌文化提供了一种可持续的社会教化模式——以神灵之名,行尊师重道之实。”《聊斋志异》卷十《考弊司》开篇即让“文昌帝君”出场点化贪官,蒲松龄借神仙之口,讽刺科举弊端,侧面印证清初文人对文昌叙事已烂熟于心。

数据彩蛋:一个冷门数字

根据国家图书馆论文库检索,2013—2023年主题含“文昌非遗”的硕士论文从4篇飙至71篇,年均增长超60%。这意味着学界正在加速“抢救性”研究,为今后可能的申遗升级做准备。至于会不会冲刺“人类非遗代表作名录”?让我们静观其变。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~