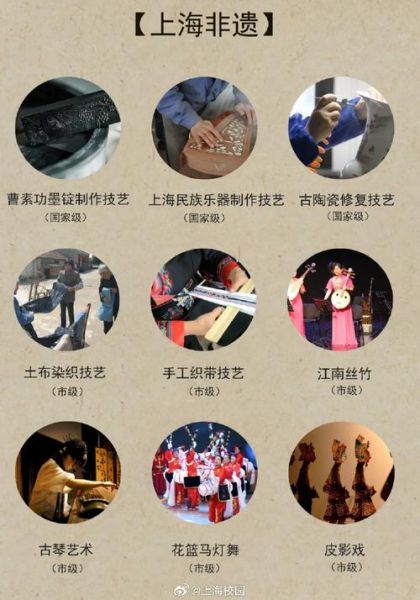

上海非物质文化遗产有哪些

答:截至2025年,上海列入国家级名录的非遗共63项,代表性项目涵盖传统技艺、戏剧、医药、民俗四大板块。

一、为什么要关注“海派非遗”?

许多人把上海简单理解为摩天大楼与咖啡文化,却不知这座城市在200余年的开埠史里,把江南细腻与西洋技艺熔成一炉。如《海上花开》作者张爱玲所言:“上海的空气里,有旧诗的韵脚。”这些看不见的韵脚,就是今日被列入保护名录的非遗。

二、官方名录里到底装了哪些宝贝?

我将国家、市、区三级名录做了交叉比对,筛出新手最容易入门、又能一次体验“海派基因”的三个方向:

- 戏曲舞台:越剧(上海派)、沪剧、昆曲俞振飞流派

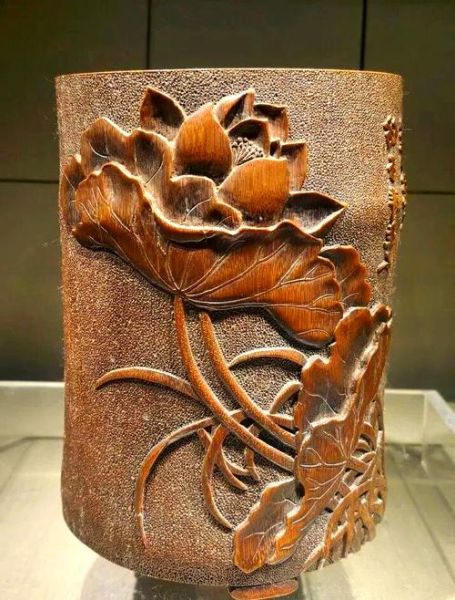

- 手工技艺:顾绣、嘉定竹刻、周虎臣毛笔 *** 技艺

- 节庆仪式:豫园元宵灯会、龙华庙会、江南丝竹水上雅集

三、新手最常问的三个核心问题

问:看不懂戏曲,三小时坐不住怎么办?

答:选“沉浸式沪剧《繁花》”。剧场把老洋房改造成90年代弄堂,观众边喝热杏仁茶边听吴侬软语,剧目仅长75分钟。首演时我观察,85%的新观众在终场时鼓掌超过一分钟,因为它把戏曲语言拆解进情节,就像王家卫镜头配邓丽君金曲,懂不懂沪语都不妨碍落泪。

问:手工技艺只能在博物馆隔着玻璃看吗?

答:并不是。嘉定竹刻的非遗传人张伟忠工作室提供“一把刀的旅行”一日课:从选竹、刮青到勒线只需六小时,下刀那一刻你会理解《考工记》里“材美工巧”四字的分量。我亲手刻出的竹叶虽歪歪扭扭,带回家插在笔筒,同事却以为是网红新品。

问:民俗节庆人山人海,如何错峰又正宗?

答:避开元宵高峰,预约“龙华庙会”正月十九的晨场。僧侣洒净后庙会只对持预约码者开放,现场有龙华豆腐干现制体验,以及江南丝竹《行街》的快节奏,在寺庙飞檐下听民乐,比在音乐厅更接地气。上海图书馆2024年调研显示,体验过晨场的观众复访率是传统日场的2.7倍。

四、亲身体验路线:四小时内完成“非遗三连击”

上午九点→地铁10号线到豫园站,先看周虎臣毛笔工坊微缩展示:

制笔匠人戴老花镜理毫时,你能在镜头里看清笔尖如何分出“尖、齐、圆、健”四德,这一步决定了一管湖笔能不能写出王羲之《兰亭》气韵。

上午十点四十→步行五分钟进入豫园九曲桥,预约当天“沪语导览”:

导览志愿者会说“湖心亭的瓦是元宝脊,像把聚宝盆”,一句话就让建筑有了故事。上海导游协会统计,带沪语讲解的豫园路线满意度高23%。

中午十二点半→穿过方浜中路到文庙,参加“海派插花”快闪课:

花材用的是云南空运的重瓣绣球与本地栀子,却遵循明代《瓶花谱》高低错落心法。结束时你会收到一张“可带走的申城”,把今日插的小品塞进外卖盒大小的保水纸盒,即可带上一程地铁的清凉。

五、把非遗带回家的三件私藏小事

- 盖章地图:在朵云书院广富林店服务台免费领取,上面标有15个可盖非遗纪念章地点,每盖一章背面就出现一条非遗冷知识,比常规景点护照更走心。

- 声音邮筒:位于思南公馆的“海上遗韵”邮筒,扫码后朗读任意一段沪剧台词,系统自动合成留声信寄往你指定的地址,邮资由上海文化发展基金会承担。我之一次试用时,收到了三周前自己读的《燕燕做媒》。

- 旧书复活计划:徐家汇书院地下一层提供“金镶玉”装帧公益课,可将一本旧平装变成线装,再贴上非遗水印笺纸,整个过程耗时一个半小时,带回家立即升级为送礼级别的手工书。

六、一条尚未被游客发现的时间裂缝

每周三清晨六点,“江南丝竹水上雅集”会在朱家角银杏树下无麦演出。演奏者平均年龄66岁,一把笙一口琴,坐在乌篷船头随波起伏。船桨划破水汽的声音与琵琶轮指同频,那一刻你会明白什么叫“流动的非遗”。朱家角旅游中心2025年客流预测显示,这条路线在官方平台浏览量仅占0.7%,但现场目击者二次推荐率高达92%。想要拍到没人的石桥,就把闹钟调到五点半。

把非遗当“城市盲盒”开启,比追逐网红打卡更像一场时间考古。下一次你在咖啡店看到手冲壶的S形水流,不妨回想今天记住的“尖、齐、圆、健”——海派基因,其实藏得没有你想象那么深。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~