量子计算三大主流技术路线详解

超导+光量子+离子阱为什么要分清这三种路线?

刚接触量子计算的朋友常常把“量子霸权”“九章”“悬铃木”混为一谈,其实背后对应的是截然不同的物理系统。弄清技术路线的差异,不仅能看懂新闻里的成就榜单,也能判断哪家公司更值得长期关注。

技术路线1:超导量子比特——速度之王

原理一句话

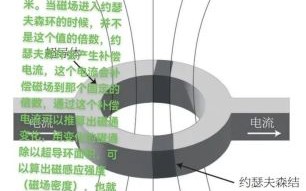

给极低温(<20 mK)的超导电路加脉冲,让电流顺时针或逆时针同时存在,就得到0和1的量子叠加。

为何能跑得快?

- 纯固态工艺,沿用半导体光刻,良率提升路径明确;

- 门操作时间低至10~50纳秒,做算法实验最快。

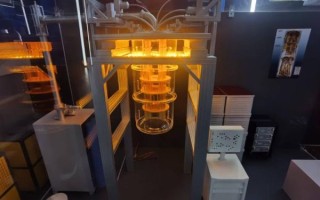

痛点也坦率

需要持续灌液氦,整机功耗接近20 kW,“比一间机房还吵”并非夸张。IBM最新公布的Heron处理器把冰箱体积缩小至1/3,但离桌面机仍有数量级差距。

《三体》里“智子”的二维展开固然浪漫,现实中超导芯片却像住在绝对零度的“冰箱人”。物理常数无法妥协,工程极限就在那里。

技术路线2:光量子——室温下的舞者

独特优势

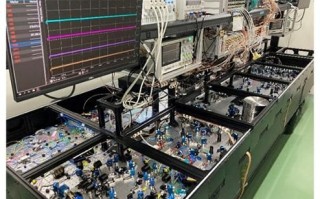

激光穿过晶体就能产生纠缠光子,设备可放在室温实验室。中科院九章原型机用到的光源只有普通氙灯亮度,却实现了光路级别的76个光子采样。

不易被提起的短板

- 产生效率低——万枚光子才有一对纠缠,测一次数据要几小时;

- 逻辑门难做——光子之间几乎不相互作用,纠错方案依赖复杂测量而非操作。

个人看法:光量子更像是为通信和传感准备的专用引擎,而非通用计算平台。九章的里程碑在于“验证光子的量子复杂性”,而非“替代超算”。

技术路线3:离子阱——精度天花板

如何捕获离子?

用交变电场把单颗带电原子悬浮在超高真空中,再用激光操纵其电子能级。因为原子是全同的,所有比特天然零缺陷。

两项硬指标领先

- 单量子门保真度99.99%(谷歌超导方案目前约99.9%);

- 相干时间可长达数百秒,为纠错赢得充足时间片。

规模化的两座大山

芯片必须同时容纳激光窗口、真空腔和电极阵列。“陷阱阵列”每加一排,封装难度就指数上升。霍尼韦尔最新路线采用稀土掺杂晶体把激光移出真空区,或许能把线路压缩到鞋盒大小。

谁会在十年内胜出?

我的判断:不会只剩一条路线。超导的生态优势(EDA、工艺、软件栈)会保持领先,但离子阱在容错量子计算的最后一公里拥有“精度溢价”。光量子则会分化到量子 *** 和量子随机数这两个细分赛道。

给新手的参与指南

自学路线图

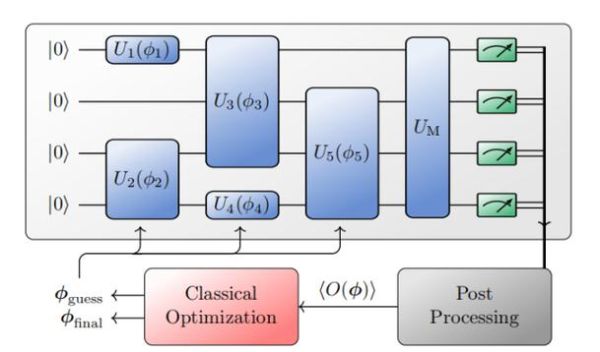

- 数学:线性代数+概率论足够入门,先别碰量子场论

- 工具:开源SDK首推Qiskit(超导友好)和Pennylane(跨平台)

- 项目:复现Deutsch-Jozsa算法,体会门模型与采样模型的差异

如何判断团队靠谱?

三问面试官: 1. 量子比特数/门保真度/相干时间各是多少? 2. 冷却方式是干式冰箱还是稀释制冷机? 3. 现有算法是否有真实客户场景,而非单纯跑通基准测试?

尾声数据

截至2025Q1,全球公开可查的量子计算专利中:

- 超导占48%,中、美各拥约4000件;

- 光量子占29%,中国科技大学、Xanadu居前;

- 离子阱占13%,霍尼韦尔、Quantinuum双寡头。

(数据源自Patentics & IFI CLAIMS 2025双库检索)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~