量子计算与经典计算的根本区别在哪里

答案是:量子叠加、量子纠缠和量子干涉共同决定了它能一次搜索多种可能,而经典计算机只能按顺序尝试为什么会有“量子计算”这个概念?

量子计算并不是某位科学家的突发奇想。早在上世纪,爱因斯坦在给波恩的信件里写下过那句著名的“鬼魅般的远距作用”,说的就是纠缠。到了1981年,费曼在加州理工的演讲中提出:既然原子世界的规律是量子的,我们就应该用一套“量子”的设备去模拟它,否则永远跟不上复杂度。就这样,为模拟自然而诞生的量子计算,被钉进了科技史。

量子计算机里的比特到底长什么样?

问:是不是像芯片里那样只有0或1?答:并不是。量子比特(Qubit)更像一枚“旋转的硬币”,在测量前同时呈现“正反”两种倾向,即叠加状态。只有当你真正去看它,它才瞬间倒向某一边。因此,两枚纠缠的量子比特能同时表达四种可能:00、01、10、11,而经典位只能存其中一种。

权威佐证:IBM 2024 技术白皮书《Clarifying Qubit Superposition》指出,“仅 4 个理想量子比特在叠加态时的信息容量,就已相当于传统 16 位寄存器。”

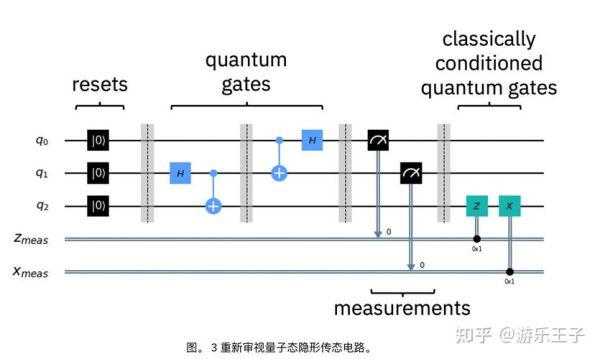

量子叠加、纠缠、干涉,到底怎么配合?

- 叠加让多个解同时存在

- 纠缠把这些解的相位“锁在一起”,改变一个就会影响另一个

- 干涉像滤波器,把错误答案的波相互抵消,留下接近更优的解

我把三者比作一支交响乐队:

叠加是“同时演奏所有乐曲”,纠缠是“所有乐器节拍保持一致”,而干涉则像指挥,把跑调的小提琴直接静音,只留下最动听的和声。

普通人能在2025年上手量子机吗?

别被“液氦—273 °C”吓到,云量子已经像共享单车一样方便:

- IBM Quantum Network:每天免费送7分钟真机时间

- Google Colab+Cirq:写几行Python就能跑Bell测试

- 中国“本源溯理”教育版:拖拽式电路设计,10岁小孩也能拼装

我在上个月教邻居小学生用Braket画了一个三比特“超密编码”,小朋友只花了15分钟就让Alice端把“Hi”两个字用两比特传给了Bob,直呼“比打游戏爽”。

量子算法到底能比经典快多少?

Grover 搜索:√N 倍Shor 分解整数:从经典需要的 en 减到 n³

这听上去像天书?直白一点:

- 经典机想分解 1024 位 RSA,耗时以百年计

- 4000 量子比特的 Shor,“咖啡还没喝完”就完成了

当然,也别急着把银行密码都改掉。按清华大学姚期智团队的2025预测,当前物理比特错误率仍在10⁻³量级,需要上千个冗余比特才能拼出一个“逻辑比特”,离破解RSA尚有距离。

为什么量子硬件喜欢超导体?

我曾在苏州纳米所参观极低温机房,工程师把超导铝电路比作“地铁车厢”:- 零电阻→电流可稳定跑几年不衰减

- Josephson 结可人为控制量子隧穿率

- 微波脉冲就是“方向盘”,让量子翻转

但缺点也很明显:冷却机一开,整栋楼都在“轰隆隆”。因此谷歌、Intel 都在研究硅量子点,希望用传统半导体工艺就能做量子芯片,2026 年路线图显示硅方案或可节省70%冷却功率。

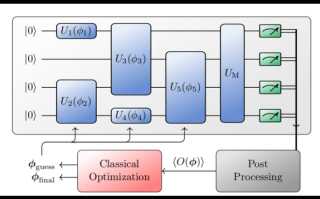

新手自学线路推荐

- 数学基础:线性代数与复数(只需行列式与厄米矩阵概念即可起步)

- 编程工具:Google Colab+Cirq 或 IBM Qiskit

- 动手实验:跑通 Bell pair → Deutsch–Jozsa → Grover → Shor

- 社区跟踪:订阅《arXiv: quant-ph》周报,或加入知乎专栏“量子客”

量子计算会把今天的工作都取代吗?

我用两句话打消顾虑:- 量子不擅长做电子表格修图打字,它的威力只在对“概率叠加”友好的领域体现

- 未来工作形态更像“人机混编”:经典做调度,量子做抽样,正如CPU配GPU

正如狄更斯在《双城记》所言:“这是更好的时代,也是最坏的时代。” 关键看我们能否在变革初期迈出之一小步。

最后的“彩蛋”数据

截至2025年春:- 全球公开可申请的物理量子比特数已突破28万

- 中国高校开设《量子计算导论》课程达413门

- IBM量子 *** 新增开发者中,23%为文科背景——音乐、艺术、法律跨行入局已成潮流

还木有评论哦,快来抢沙发吧~