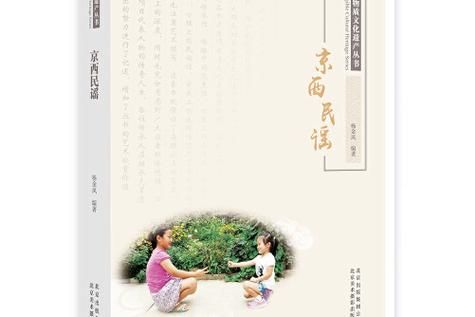

民谣非物质文化遗产保护现状

目前国家级代表性项目名录中,传统音乐类共431项,其中“民歌”“民间歌谣”占比约18%,仍面临代际断层风险。为什么民谣会被列为非遗?

有人疑惑:街头巷尾随口能哼的小调,怎么就突然成了文化遗产?原因很简单——当“人人会唱”变成“只有老人会唱”,它便从生活常态滑向濒危边缘。民谣的核心价值不在旋律,而在于它所承载的方言、礼仪、史地记忆。

《毛诗序》言:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹不足故咏歌之。”这段话点明了民谣是语言的延伸,更是情感与历史的双重档案。

民谣正在消失的三种表现

- 场景消失:过去插秧有《薅草锣鼓》,出海有《渔民号子》,如今机械替代劳作,歌随事息。

- 词汇流失:吴语童谣“摇橹吱呀过市桥”里的“市桥”已被高架取代,地名没了,故事就断了钩。

- 仪式空洞化:壮族的“三月三歌圩”变成舞台表演,青年穿着民族服饰 *** ,却未必会唱一句古调。

国家怎么做?民间怎么做?

非遗保护官方动作

文化和旅游部2024年启动《中国民间文学大系·歌谣卷》数字化工程,计划五年内扫描田野录音一万小时,并开放公众检索入口。地方层面,湖南江永的女书歌谣被列 *** 合国教科文组织“世界记忆名录”,直接带动方言培训班回潮,2025年春季班报名首日名额即满。

个人能够参与的小事

- 下载“中国非遗数字博物馆”App,每周聆听至少一首不同省份的民歌,点击“跟唱”按钮便能留下自己的声音样本,供学术比对。

- 春节返乡时向家中长辈要一份“家族年节谣”,用手机录下,上传到社交媒体并添加#口耳相传计划#,算法会把同类声音汇聚成可检索的云档案。

- 若居住在城市,可参与“胡同民谣地图”共建项目,在地图上定位老槐树、石板桥等传唱点,补充音频与口述故事,志愿工时会被官方备案。

初学者最常问的五个问题

Q1 民谣和民歌是一回事吗?

A 不完全等同。民歌偏向音乐学分类,民谣更强调口传叙事;一段没有固定旋律的劳动口号也可称民谣,但若没有音高概念则难算民歌。

Q2 五音不全能否参与保护?

A 完全能。以音频记录者、故事采集者身份介入,比演唱者更稀缺。美国民谣学者Alan Lomax音域不宽,却用录音机挽救了全球数千首濒危歌谣。

Q3 是否需要专业设备才录得好?

A 手机自带录音足够起步,关键是元数据完整:拍一张环境照、注明时间、地点、讲述者年龄与身份,这些信息比48kHz采样率更被档案馆看重。

Q4 年轻人喜欢的“城市新民谣”算非遗吗?

A 若其旋律、主题完全原创,则不在名录;但若在创作中采样传统曲牌并标注来源,就构成“再生产”,可为原生民谣带来持续关注度,学界称之为“活态衍生”。

Q5 如何分辨网上虚假的“百年老调”?

A 三步:

1.查国家非遗数据库曲谱对比

2.关注方言用字是否合辙押韵,如假冒客家山歌却满篇儿化音

3.看演唱者口音与地点是否匹配

一个可以立刻动手的小实验

今晚关掉灯,与家人围坐。请长辈随意哼一段小时候听到的摇篮曲,你用备忘录速记歌词。接着集体回忆:谁最早唱给你?那时家里用什么灯芯油盏?把这些细节贴在一个新建的在线文档里,命名为“我家民谣001”。三个月后再翻开,你会惊讶地发现,连音调和味道都更鲜明了。

根据斯坦福大学2025年最新数字人文报告,家庭场景下的微纪录贡献已占民谣数字档案的21%,远高于音乐学院的专业录制,证明普通人指尖的力量正在改变文化记忆的天平。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~