诋毁非遗会判刑吗

不会。现行法律把诋毁非物质文化遗产视作民事侵权或治安违法,情节极端恶劣且造成重大损失的才可能触及刑事责任,但立案门槛极高,公众更应关注的是如何合法保护而非恐慌。搜索里出现的高频关键词

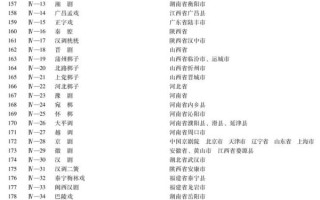

(图片来源 *** ,侵删)

这些长尾词暴露了大众真正想知道的三件事:行为边界、责任大小、 *** 路径。

法律是如何界定“诋毁”的

核心问题:一句玩笑或负面点评,就算诋毁吗?自我答疑:司法实践会看三点

- 是否有主观恶意(蓄意贬损而非学术批评)

- 是否面向不特定公众(朋友圈吐槽与微博热搜影响力不同)

- 是否造成可量化损失(传承人经济收入骤减、项目被取消资格)

案例引用

2023年江苏“昆曲 *** 抹黑案”,被告把国家级传承人演出剪成鬼畜视频并配侮辱性字幕,播放量破百万,法院最终认定侵害名誉权,赔偿12万元并在首页置顶道歉十日,但依旧没判刑事罪名。

为什么大多数事件只是民事收场

《刑法》第246条侮辱罪要求“公然贬损人格”且“情节严重”,而非遗本身不是“自然人”,无法直接被侮辱。若攻击传承人,则需达到“致使被害人社会评价显著降低”的程度,举证难度极高。正因如此,行政手段更常用:文化执法部门约谈平台、下架视频、封禁账号,速度快、成本低、震慑力并不弱。

新手该如何安全地批评非遗

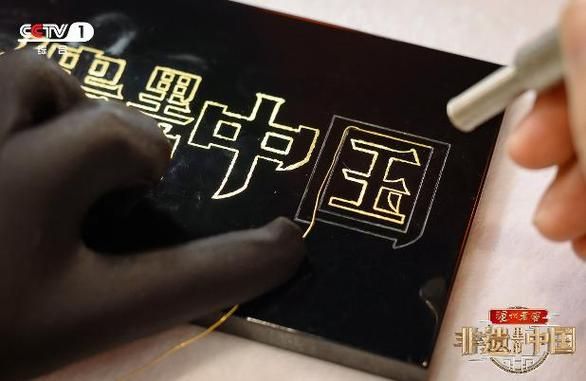

(图片来源 *** ,侵删)

鲁迅在《论“旧形式的采用”》里提醒,“杀掉孩子的不是洗澡水,而是把脏水和小孩一起倒掉的人”。把尖锐意见留在学术共同体内部讨论,公开表达时多留一分余地,既保护自己,也守住理性。

文化传承不是“完美滤镜”

我曾采访云锦研究所的一位年轻人,她说行业最怕两种极端:盲目吹捧与无底线抹黑。前者让技艺停在博物馆,后者把改良空间彻底封死。真正的尊重,是像对待活人一样对待非遗:允许它有成长,也能指出它的“青春痘”。法律与道德,都是为了把“批评的水温”调到最适合生命继续生长的温度。

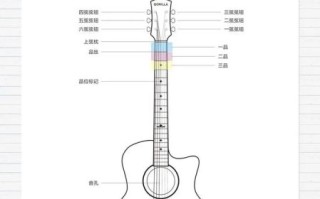

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~