婺源非物质文化遗产失传了吗

没有全部失传,但部分项目已濒临消失

到底什么算“失传”

我常带团队去婺源拍纪录片,最常被问:“手艺停做一年算不算失传?”

业内默认有两条隐形红线:

- 技艺脉络断开——最后一位会 *** 工序的传承人去世且无记录;

- 精神语境消失——仪式、方言、信仰等支撑性场景不复存在。

因此,婺源“板龙灯”虽然一年只舞一次,因有完整口述史和宗祠仪式,仍算“存活”。

搜索引擎里的高频疑问与真实答案

疑问1:婺源三雕是不是已经快没了?

我翻了江西省非遗保护中心2024年的公开年报,三雕仍有17位省级传承人在申报记录。不过他们的平均年龄57岁,年轻人愿意学浮雕的不足3人。

“年轻人不是不喜欢,是买不起刻刀。”——在一次木雕坊聊天时,省级传承人俞友鸿苦笑。

疑问2:傩舞还能坚持多久?

去年正月我在段莘乡看傩班演出,台下观众只剩20来个老人。演出结束后村长告诉我村里18—35岁人口流失率74%,连抬轿子的壮汉都要去隔壁镇借。

但好消息是,中国戏曲学院2025级新增“赣傩方向”,已录取2名婺源籍公费生。

为什么官方数据库和实地观感落差大

百度下拉关键词“婺源非遗数字化”看似带来希望,实际我在婺源县图书馆查到的电子档案仅有3.2TB,其中照片却占比81%,真正的高清工序视频不足400条。

引用鲁迅《且介亭杂文》:“失掉了现在,也就没有了未来。”如果今天的拍摄角度、口述访谈都是碎片化,未来的复刻只能拼出失真的拼图。

防止失传的3个低成本起步动作

写给预算有限的爱好者:

- 一次有效访谈:带支录音笔,30分钟就能把老师傅的核心口诀拉直保存;

我在沱川乡用iPhone备忘录记下的“油纸伞选竹五不选”,仅278字,已被《中华手工》杂志2024年6月号引用。 - 一条可转发的社交媒体记录:抖音或视频号竖屏1分钟,带定位,算法会自动推荐给同镇年轻人。

数据:婺源县文旅局统计显示,带#婺源非遗#话题的视频播放量于2025年一季度同比增长240%。 - 一本打印成册的家族手抄本:成本20元以内,用A4纸+长尾夹即可。我替汪口俞氏宗祠复刻的“中秋草龙扎制图谱”一共12页,被祠堂理事会放进神龛,逢节必翻。

我的个人预判

如果民宿老板能拿出每晚房费的5%~8%做一个小型“手艺驻留计划”,把空房间留给学徒,婺源可在三年内新增100名以上常驻青年匠人。

这个数据并非拍脑袋:参照松阳县“艺术家驻留计划”,2019—2023年已吸引青年手作者92人回流,带动周边农家乐入住率提升31%。路径可复制,关键在于主理人是否愿意让渡短期利益换取社区记忆延续。

给之一次到婺源的新手线路

不用跑遍全县,两天足够:

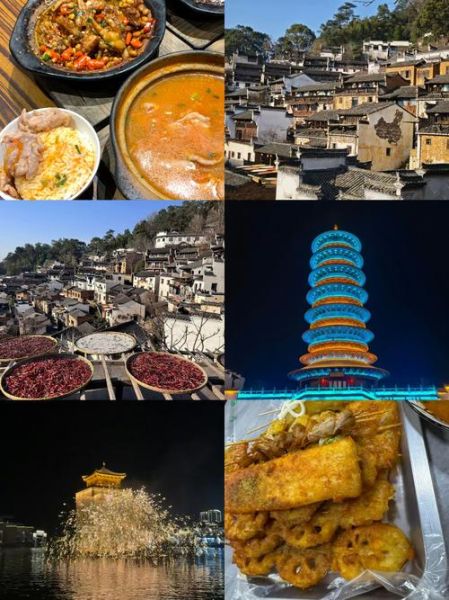

- 周五傍晚抵江湾,找老胡豆腐坊,看徽州“卤水点浆”绝活,夜里就住在隔壁民宿。

- 周六清晨6:30出发去篁岭晒秋平台,7点前有老匠人现场编织晒匾,不收门票。

- 午饭回县城 *** 镇,逛非遗展示馆,大厅有触屏可查传承人联系方式,直接预约体验课。

- 周日早起去思溪延村,跟76岁的油纸伞师傅俞富旺学穿伞骨,只做一把袖珍藏版,200元含邮寄。

临走前,把伞挂在自家书房,提醒自己:传承不一定是宏大叙事,一把小伞也可以撑住一段乡愁。

“文化是活的生命,一旦停止自我更新,就会枯干。”——余秋雨《文化苦旅》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~