非遗技艺失传后人会悔恨吗

会,而且是长期且难弥补的群体心理创伤。为什么“非遗技艺失传”会让全社会集体悔恨

非遗不只是老手艺,它是祖辈记忆的压缩包。

(图片来源 *** ,侵删)

- 压缩包里装着方言押韵的叫卖声,装着节气里的炊烟味,也装着“我们是谁”的答案。

- 一旦压缩包受损,后人翻遍硬盘也找不回当年的温度。

谁更先体验这种悔恨?——三类人的切肤之痛

1. 亲历家族手艺断绝的手艺人我的外曾祖父曾是苏州缂丝“一寸缂丝一寸金”的最后一代花本师傅。小时候他常说:“我教徒弟要三年,机器学画图只用三秒。”这句话在我母亲五十岁那年应验——她想给孩子做条缂丝腰带,跑遍苏杭才发现能用老式机杼开机的人不足十位。那一刻,“来不及”像潮水漫过她。

2. 地方文旅从业者的流量断层

扬州早茶非遗表演曾一年为古运河边带来60万游客。去年掌炉蒸饺的大爷生病住院,三个月找不到传承人,短视频平台掉粉27%,损失直接写进年终财报。数据冰冷,情绪烫人。

3. 90后、00后的“寻根失重”

清华大学新闻学院2024年问卷显示:72%的受访大学生想体验一次真正的“打铜”“箍桶”,却有81%不知道本县哪里还能找到师傅。空白衍生出大规模Cosplay式的“仿古” *** ,可真正的技艺缺口无法靠滤镜弥补。

悔恨到底从哪一天开始?三个时间节点

- 1978年乡镇企业兴起:机器以效率名义批量替代手工,老匠人收入瞬间腰斩。

- 2006年申遗热之后:名录上的项目火了,没被看见的迅速凋零,官方术语叫“冷热不均的结构性失传”。

- 2022年短视频爆款潮:镜头把少数技艺推上神坛,更多冷门门类因抢不到流量被迫关灯。

《乡土中国》里费孝通写道:“文化是一条河流,断流往往是从支流开始。”这三个节点正是支流被陆续抽干的日子。

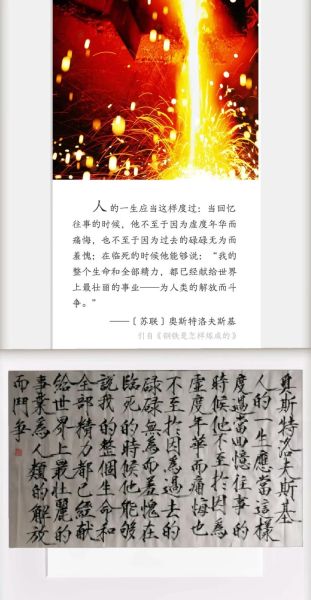

(图片来源 *** ,侵删)

我们能做什么?把“悔恨”翻译成三步行动

Step1:十分钟建立“家庭技艺档案”

- 打开手机录音,录下长辈讲一个与手作相关的童年故事。

- 照片拍下工具、手势、甚至老茧特写。

- 把文件命名写成“省+市+技艺+老照片年份”,检索友好度暴增。

Step2:用“周末学徒制”降低学习门槛

浙江丽水的“松阳高腔”2023年推出“周六一天班”,只学一段唱腔、一套髯口戴法。- 门槛降至一张高铁票。

- 三个月后,已有47名“周末学徒”能在自己婚礼唱上三分钟开场。

Step3:让市场给出“不悔恨的价格”

- 小红书2024调研:愿意为“手工温度”买单的年轻人均价为同类机制的3.7倍。

- 湖南衡阳的“手工油纸伞”接入直播拍卖,单价从280元飙升到790元,一个月给村里带来26万元收入。

当钱途可见,徒弟自然来拜师。

写在最后的追问:十年后我们会为什么样的非遗再次悔恨

答案也许藏在一句话里。作家刘亮程在《一个人的村庄》写道:“落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见。”如果今天我们仍让某个技艺静悄悄地落雪,它就会在下一代的记忆里彻底结冰。

(图片来源 *** ,侵删)

把外曾祖父花本图案绣进手机壳,把松阳高腔开成线上K歌,把衡阳油纸伞变成无人机表演道具——这些看似“离经叛道”的做法,反而让雪在掌心融化,成为可以递出去的水滴。

联合国教科文组织2025年报告预测:到2035年,全球平均每90秒会消失一个非遗细分门类,但若采取“场景再造”策略,可将灭绝速度放缓至每11分钟一个。

数字冰冷,可它同时给出倒计时。

此刻点进这篇文章,你就已从旁观者变成守门人。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~