非物质文化遗产包括哪些项目?

答案:按《中华人民共和国非物质文化遗产法》界定的十大门类,涵盖传统口头文学、传统美术、传统技艺等,并随时代动态增补。刚接触非遗的小伙伴常把“非遗”简化成“民族技艺”或“老物件”,其实远远不止。以下用一套“一问一答+拆解案例”模式,带你用十分钟把“到底什么能算非遗”这块拼图一次性拼齐。

十大官方门类与日常例子对照表

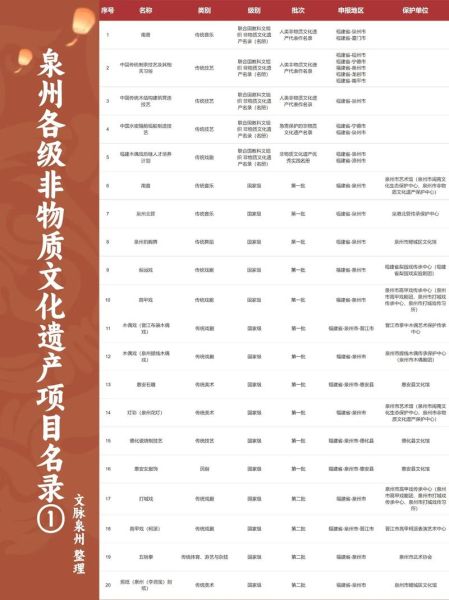

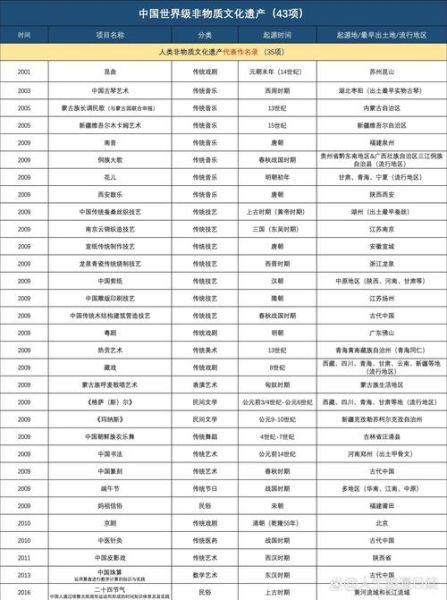

国务院批复的《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》把非遗分成十类。我把它与普通人最容易混淆的日常事物放在一起,帮你一眼就“对号入座”。

- 民间文学类:白蛇传传说、格萨尔史诗——不是 *** 文学,而是口耳相传且至少流布百年的故事体系。

- 传统音乐:侗族大歌、蒙古族长调——区别于流行歌曲,关键在于演唱体系、传承场合及“族群身份”。

- 传统舞蹈:傣族孔雀舞、汉族秧歌——动作语汇、服饰符号必须与特定节庆绑定。

- 传统戏剧:昆曲、京剧——包含唱念做打一整套程式,非单纯cosplay。

- 曲艺:苏州评弹、快板书——以“说唱”立艺,演出道具通常一折扇、一醒木即可。

- 传统体育、游艺与杂技:太极拳、抖空竹——既能健身,又有一套哲学或历史故事作为文化注脚。

- 传统美术:杨柳青年画、苏绣——材料、题材、师徒谱系“三位一体”。

- 传统技艺:景德镇手工制瓷、宣纸 *** ——工艺流程必须保留核心手工环节。

- 传统医药:中医诊疗法、藏药炮制——以“整体观”与“师徒经验”为根基。

- 民俗:端午节、彝族火把节——与农历、宗教、农耕时序深度捆绑的群体仪式。

“非遗”不是越老越好?三大认知误区扫盲

误区一:年代越久越是非遗其实核心指标是“传承链完整性”。

举个例子:广彩瓷器有三百年历史,但上世纪一度断档;直到近年复烧成功,传承谱系对接上后才再度被列入名录。时间长度≠资格,持续有人“接力”才是关键。

误区二:只要是老字号,就是非遗

有些百年招牌只是商业品牌,而非遗必须具备“活态技艺”与“传承人”。

如同仁堂药业,它被列入的是“传统医药”类目,依靠的是同仁堂中医药文化配伍炮制技术,不单是一块匾。

误区三:只有偏远山村才有非遗

城市照样有。上海石库门里弄营造技艺、北京四合院彩画艺术,都因“地方认同”成为代表作。

小白如何快速判断某项目是不是非遗?三步自检法

- 查名录:先去“中国非物质文化遗产网”搜索,若收录在国家级、省级名录,铁定是;若不在,看第二步。

- 看传承人:凡由 *** 认定的“代表性传承人”,一定有公开编号。用“姓名+传承人+证书”关键词在百度核实。

- 审流程:真正非遗项目会记录工艺流程。比如油纸伞,必须是“削伞骨、裱伞面、绘伞画、上桐油”四步缺一不可;简化工序的文创伞就不是非遗。

一句话总结:名录可查、传承有人、流程完整,同时满足三项才能盖章认证。

国家为什么要“大张旗鼓”保护?一段鲁迅的话点破初衷

“唯有民族的,才是世界的。”——鲁迅《且介亭杂文》

在《非物质文化遗产公约》中文译本序言里, *** 明确引用这句,意思是:当全球化浪潮冲淡了地域记忆,只有先把本民族的技艺、审美、仪式保住,世界文化多元拼图才完整。

给普通爱好者三个可落地的参与姿势

姿势1:做田野笔记周末花半天,带手机去本地庙会或老茶馆,记录一段评弹或糖画,上传到B站或小红书打上“地域+非遗”标签。平台算法会把内容推送给同好,你就成了活态数据库节点。

姿势2:买“对”的周边

支持“非遗品牌”而非“非遗贴牌”。比如买羌绣,认准“阿坝州羌绣合作社”官方网店;若包装未出现传承人照片+证书编号,八成是印刷图案。让钱流向真正的手艺人,比喊口号强。

姿势3:线上“跟着传承人学”

国家非遗数字博物馆、央视频APP每月固定更新“传习课堂”,免费直播。跟着剪纸传承人动手剪一张窗花,完成作品后微博@传承人,对方往往亲自点评,互动价值远超刷短视频。

最后用我自己一次“打错卡”经历作注:去年在贵州西江千户苗寨,我误把商业舞台的“改良芦笙舞”当成“非遗”,拍照打卡。当地一位苗家大叔提醒我:真正的芦笙舞要在鼓藏节特定时辰吹六管芦笙才算。那一刻我明白,非遗不是好看的背景板,而是一套“时间+空间+人”共同遵守的密码。

你下一次面对“非遗”标签时,不妨先问一句:是谁,在什么时候,按什么规矩做的?答案对了,你才真正踏进了“文化遗产”的大门。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~